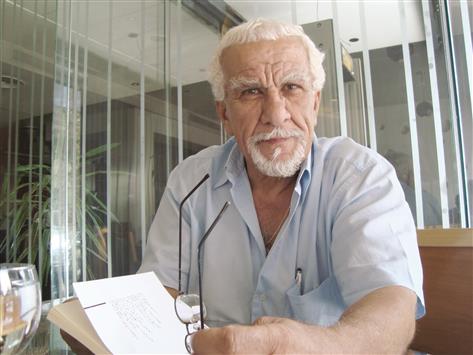

عادل محمود: الطبيعة مذهبي

شعره يدون إلياذته الشخصية عن بلاده؛ فيمضي عادل محمودـ ( 1946) عيد ميلاده السبعين بالقرب من دمشق التي قضى فيها نصف قرن رافضاً مغادرتها في الحرب؛ متنقلاً بقميصه الحريري المفتوح على بحر اللاذقية وساحات العاصمة، كنورسٍ يلمعُ بشعره الثلجي الناصع؛ معيداً القصيدة إلى توقيت نعاسها الدمشقي؛ نسأله عن الانتماء؛ فيرفض أن ينتمي إلا للطبيعة.

هو الرجل الذي ولد في جبال (عين البوم) القرية الغافية على ارتفاع 1200م فوق سطح بحر الأبيض المتوسط؛ فبين جبال صلنفة ـ 17كم شمال مدينة اللاذقية ـ ترعرع الشاعر السوري؛ لأسرةٍ تعمل في الزراعة: «كنتُ أميَل إلى الإنتاج البري منه لبيئة معينة ذات خصائص اجتماعية، فبالنسبة لي كان أهم شيء في حياتي هو النهر، شكل جريانه في الأودية بين الجبال؛ فالماء في سريره أكثر ما أذكره بصرياً عن تلك الأيام».

سيرة النهر سترافق أشعاره، مثلها مثل الحياة التي لم تكن سهلة في قريته النائية التي لم يكن فيها أية خدمات تذكر: «مجرد بيت يقينا من الحر والشتاء».

درس صاحب «ضفتاه من حجر ـ 1981 ـ اتحاد الكتاب» الثانوية في مدينة اللاذقية؛ ليأتي بعدها إلى دمشق عام 1965؛ دارساً الأدب العربي في جامعتها؛ وليتعرف هناك على أسرة «الطليعة» المجلة التي كان لها حضورها في الوسط الثقافي السوري في النصف الثاني من القرن العشرين، نظراً للأسماء التي ضمتها في أسرة تحريرها والتي كان «محمود» يحضر معظم جلساتها الأسبوعية. هناك تعرّف الشاب إلى كل من زكريا تامر ونذير نبعة وصفوح الأخرس وخلدون الشمعة وبدر الدين عرودكه، وطبعاً على علي الجندي.

نشره لأول قصة قصيرة في مجلة الجامعة كان بمثابة الملامسات الأولى للكتابة؛ جنباً إلى جنب مع مهنة الصحافة التي زاولها مبكراً؛ فحتى بعد تخرجه من الجامعة عام 1972 وبذهابه لأداء الخدمة الإلزامية ظل «محمود» محافظاً على مهنته المفضلة، فمن مجلة «جيش الشعب» التي كتب فيها أثناء خدمة العلَم، وجد الشاعر نفسه مراسلاً حربياً برتبة ملازم على الجبهة في حرب 1973: «حرب تشرين كانت فرصة كبيرة لإلحاق هزيمة قوية وفعالة بإسرائيل لو أديرت بطريقة صحيحة، البعض يقول إن أنور السادات خذل الجبهة السورية؛ نعم؛ جزء من هذا الكلام صحيح، لكن ليست هذه عوامل رئيسية، الحرب دلتني شخصياً وبصورة مبكرة على ما كنتُ أعتقد به؛ وهو إمكانية إنزال هزيمة عسكرية بإسرائيل؛ وقتذاك أجريت مقابلات مع أسرى إسرائيليين؛ لقد كانت معنوياتهم منهارة وفي الأرض؛ فقد كان تصورهم عن القتال مع العرب عبارة عن نزهة سيعودون منها حتماً بالنصر، فكان العكس تماماً».

لحظة سقوط الطيار الإسرائيلي 1973 عقب إصابته بصاروخ من سلاح الجو السوري؛ وقيامه شخصياً بإجراء مقابلة مع طيار الإف 14 الذي ما يزال يحتفظ بولاعته، ستنقله مباشرةً إلى عبث اللحظة الراهنة التي يقرأها صاحب «انتبه إلى ربما ـ 2006 ـ ورد» فيقول: «تخيل جبهة كانت مع الصهاينة؛ تحولت اليوم إلى جبهة بين السوريين أنفسهم؛ جبهتك مع العدو أصبحت جبهة مختلفة؛ ومن الصعوبة بمكان أن تعود مرةً أخرى كما كانت، هذا أمر يدعو للأسف».

سُرِّح «محمود» من الخدمة عام 1975 بوسام شجاعة من الدرجة الأولى؛ ليعود مجدداً للعمل في مجلته؛ لكن (الطليعة) كانت قد توقفت عن الصدور؛ ليتم ضم كادر محرريها لجريدة البعث التي منعت الشاعر عن الكتابة بعد حوار جريء خاضه (محمود) مع مجموعة من رفاق جيله مع ائتلاف الجبهة الوطنية التقدمية على خلفية أحداث الإخوان المسلمين: «كل الأهداف التي أعلنت كثوابت للبعث: (الوحدة والحرية والاشتراكية) لم تتحقق؛ فقد ساهم الحزب في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، أما الحرية فتعني السجن والاعتقال وكم الأفواه، والاشتراكية تمثلت في طبقة الأغنياء والفساد، أما الحرية فكانت تعني في عرف الحزب الحاكم هو تحرير الأراضي المحتلة؛ لكن أراضيَ إضافية ذهبت بعد نكسة 1967؛ فقد عمل البعث عكس شعاراته التي رفعها؛ وبدلاً أن نسترد لواء اسكندرون من الأتراك خسرنا الجولان؛ وبدلاً من تحسين الحياة المعيشية للسوريين كانت النتيجة إفقارهم».

المنع

المنع من الكتابة طاوله لسنوات مع كل من نزيه أبو عفش وميشيل كيلو وممدوح عدوان وسهيل إبراهيم، حتى استقال «محمود» من العمل في جريدة البعث عام 1982 بعد نفيه لسنوات طويلة كموظف في أرشيف الصحيفة: «دائماً كنت أقول أن ثنائية المعارضة والسلطة لها علاقة بشكل معين من رسوخ النظام الديموقراطي؛ تبادل السلطة هو من أفرز مصطلح المعارضة، لكن هذه قضية برلمانية ديموقراطية ليس لنا بها علاقة نحن السوريين؛ فدائماً كنت أطلق على نفسي وعلى رفاقي لقب معترضين لا معارضين، مجموعة من المثقفين والفنانين والحقوقيين الذين لم يكن يعجبهم سيرورة الدولة، وهذا ما كان يجب أن يتبلور في أحزاب؛ لكن الأحزاب التي تشكلت فيما بعد فهمت المعارضة على أنها شكل من أشكال الانقضاض على السلطة بأي وسيلة؛ بمعنى محاربة السلطة والحلول محلها بأية وسيلة وبأي ثمن كان، سواء عن طريق الانقلابات العسكرية؛ أو عن طريق التحالفات، فكان شعار المعارضة إسقاط النظام؛ وهذا يعني معركة مفتوحة مع هذا النظام».

«قمصان زرقاء للجثث الفاخرة ـ وزارة الثقافة كان اسم كتابه الأول عام 1979: «لقد كان كتاب مبتدئين، أصلاً الكتابة لا يوجد فيها سوى المبتدئين، الكتابة باختصار هي محاولة لإنجاز النقصان».

العنوان النقدي الذي أُطلق على جيل «محمود» من شعراء السبعينيات في سوريا؛ اعتبره الباحث جمال باروت في كتابه «الشعر يكتب اسمه» الصادر في تلك الفترة أن (محمود) وأترابه بندر عبد الحميد ومنذر مصري ونزيه أبو عفش ورياض الصالح الحسين؛ كانت قصائدهم بمثابة نوع من الجرأة على الشعر؛ كون هذا الجيل كان يطمح دوماً إلى جعل الشعر أبسط من فكرة الناس عنه.

كتابه الثاني لم يتأخر فجاء عام 1982 بعنوان (مسوّدات عن العالم) لكن الشاعر سيصمت لسنوات طويلة شاداً الرحال عام 1983 إلى قبرص؛ ليعمل هناك في مجلة (البلاد) التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ وليسافر بعدها إلى يوغسلافيا السابقة، ومن ثم إلى تونس؛ حيث قضى هناك أربع سنوات كمدير تحرير لمجلة (لوتس).

العودة

سيعود «عادل» إلى دمشق عام 1994 ليعمل كمشرف على قراءة النصوص في شركة إنتاج سينمائي؛ ليصدر عام 2000 كتابه الشعري «استعارة مكان ـ دار الريس ـ بيروت» ويتبعه بكتابه «حزن معصوم عن الخطأ ـ وزارة الثقافةـ 2003» مستأنفاً الكتابة كحفيف لغوي خرج نهائياً من هدير المنابر التي سكتت دفعةً واحدة بعد إنجازها الهزائم الكبرى: «المشكلة أن وظيفة القصيدة كانت في الستينيات من القرن الفائت توصّف بأن الكلمة رصاصة وأن القصيدة أداة تغيير؛ وأن الشعر يهز الجماهير ويؤدي دوره في عملية التعبئة الوطنية ضد العدوّ؛ ثم تبين أن كل هذه التعبئة الشعرية أوصلتنا إلى نوع من الهزائم الكبرى؛ والتي لم تقتصر فقط على خسائر الميدان بالمعنى العسكري، بل هي هزائم معنوية في مجملها، فالشعر الذي ألقي على المنابر لقرابة أربعين عاماً؛ كانت نتيجته هزائم معنوية من كل حدبٍ وصوب؛ ومجتمعات هشة ومتخلفة؛ وفي نفس الوقت خدم هذا الشعر التعبوي سلطات لطالما حرصت على إيجاد شعراء يلمّعون لها سمعتها».

حاز الشاعر السوري جائزة مجلة دبي الثقافية عام 2007 عن روايته «إلى الأبد ويوم» النص الذي عاد فيه إلى قراءة حقبة الثمانينيات في سوريا، دامجاً بقوة بين سيرته الذاتية ومصائر لرجال ونساء وبلاد غيَّرها الدم مثلما غيَّرتها الخديعة؛ ليعكف اليوم على إصدار روايته الثانية: (شكرٌ للندم ـ دار التكوين)؛ متناولاً الحقبة ذاتها؛ لكن لماذا هذا التركيز على حقبة الثمانينيات من دون سواها: «لأن الثمانينيات شهدت أول صراع مكشوف في المجتمع السوري بين السلطة وبين التيار الديني؛ مدعوماً من الخارج لأسباب سياسية وجغرافية (العراق، الأردن) وكانت نتيجته أعداد كبيرة من الضحايا؛ لكن أعدادها لا تذكر مقارنة بضحايا أيامنا الحالية، هذا الصراع بين السلطة والإخوان المسلمين أدى إلى مفاعيل خفية وثابتة ومستمرة لانقسام اجتماعي جرت مفاعيله دوماً تحت الأرض، وهذا كان في نمو معين متوقع أن يؤدي إلى صراعات لاحقة من مختلف الأشكال، وهذا ما حدث فعلاً بالنسبة للمرجعيات الدينية كمرجعية ثابتة سهل التعامل معها واستخدامها منذ الثمانينيات وحتى الآن، لكنها اليوم عادت بصورة أعنف وأكثر دموية».

«الليل أفضل أنواع الإنسان ـ ممدوح عدوان» هو الكتاب الذي صدر مؤخراً لهذا الشاعر، وفيه يعود (محمود) مجدداً إلى قصيدته الخافتة؛ والتي يقول عنها بأنها نوع من «سقاية السراب». حزن وتشاؤم تعكسه رؤية الشاعر عن بلاد تدخل خماسيتها السوداء: «المسألة أكبر بكثير مما يحكى عنها؛ في سوريا هناك كارثة كبرى، وخصوصاً في هذا الانقسام الذي أصاب المثقفين السوريين بين معارضة وموالاة؛ بين صامتين وأبرياء؛ هناك حقل واسع من الالتباسات ذات الطبيعة الجنائية؛ التباسات مجرمة والتباسات من النوع المكلف؛ لدرجة أنكَ تشعر بالمسؤولية إزاء أي كلمة ممكن أن تقولها في هذا السياق؛ فالكلمة هنا ممكن أن تؤدي إلى قتل شخص أو إشعال فتنة؛ أياً كان مصدر الكلام وتوجهه، فعملية تزوير الأدوار أدت إلى وضع أناس في واجهة الأحداث؛ هم في الأصل لم يكن لهم أي وزن أو تسمية، قادة ألوية وكتائب وقادة رأي وإعلام، كل هذه التسميات هي جرائم موصوفة؛ هذا حقل بذيء».

علينا الانتظار كثيراً حتى تخرج نصوص عن هذه الحرب ـ يقول صاحب (القبائل) ويضيف: «النصوص إذا لم تخرج من وهج الجريمة من قلب المأساة من معاناة البشر لا قيمة لها؛ فأنت ككاتب تتعامل مع الحطام، وهذا يحتاج إلى وقت كي يتحول إلى فهم عميق من الناحية الإنسانية والدرامية والجنائية الحربية؛ ومن كل النواحي حتى يخرج النص مبتعداً قليلاً عن هذه الحرائق، ويكون نصاً جذاباً وصادقاً ومؤثراً؛ يتكلمون عن أكثر من عشرين رواية صدرت مؤخراً، وأنا أقول ما زال الوقت باكراً وكل ما سيقال هو أقل بكثير مما يحدث».

يرفع الشاعر يده لصديقة قديمة تقترب من زجاج المقهى، فنتذكر عبارته في كتابه الأخير: «صانع الأحلام، بعد أن رأى ما الذي حل بالحالمين.. قرر أن يعاقب نفسه؛ بكابوس».

سامر محمد اسماعيل

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد