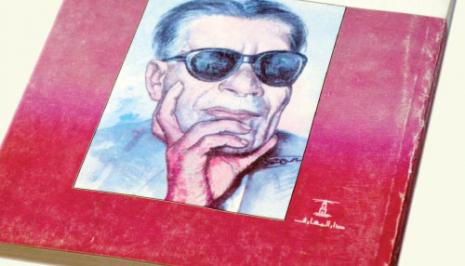

أربعون طه حسين... مصر في قلب معركة التنوير

أربعون طه حسين... مصر في قلب معركة التنوير

أما زلنا نعرف حقاً صاحب «الايام»؟

رغم تجربته التي تعتبر مفترقاً في مسار الرواية العربية، إلا أنّ ذكراه مرّت مرور الكرام في البلد الذي قدّم له أكثر من وصفة للخلاص. لحظة احتقان مجتمعي، وأزمات سياسية وفكرية، وعتمة لا تنتهي إلا بالعودة إلى أحد أعمدة التنوير في الفكر العربي الحديث

أربعون عاماً على رحيل طه حسين (15/11/1889 ـــ 28/10/ 1973). كم يبدو الرقم بعيداً جداً عما تعيشه مصر الآن. هذا البلد الذي قدم له «عميد الأدب العربي» أكثر من وصفة للخلاص، والنتيجة لحظة احتقان مجتمعي وأزمات سياسية وفكرية وصلت الى حد إنكار طه حسين أو تغييبه. لا أحد في مصر يتذكّر طه حسين في هذه المناسبة. المفارقة بالغة القسوة، ولا سيما في تلك العتمة المصرية الباه رة التي تتزايد فيها الحاجة للعودة إلى تراث صاحب كتاب «الأيام»، لكن كيف نراجع هذا المنجز الذي يصعب تلخيصه؟

رة التي تتزايد فيها الحاجة للعودة إلى تراث صاحب كتاب «الأيام»، لكن كيف نراجع هذا المنجز الذي يصعب تلخيصه؟

تقول الأسطورة اليومية في مصر إنّ صورة الكاتب لدى المواطن المصري البسيط تتلخّص في نموذجين: الأول هو طه حسين والثاني نجيب محفوظ. في حين يعطي العميد العلامة التي تؤكد قيمة المواجهة، يركز النموذج الثاني على البناء التراكمي والتصالح مع المجتمع أكثر من الاصطدام به. وإذا كان الأول رغب ـــ بحكم ظرفه التاريخي ـــ أن يكون موسوعياً يعطي في أكثر من مجال وانتهى مكرساً عميداً للأدب العربي، فقد اختار الثاني أن يعطي في مجال الرواية ويخلص لها حتى أيامه الأخيرة، فكوفئ بجائزة «نوبل» للآداب. اللافت أنّ النموذجين كانا هدفاً لانتقادات الإسلاميين. اتهم الأوّل بالكفر بسبب كتابه «في الشعر الجاهلي»، وظل بقية حياته يعمل على ابتكار صيغ للمواءمة بين مجتمعه المحافظ ونزعته التحررية، بينما تلقّى الثاني طعنة من شاب متطرف رأى أنّ أدبه الذي لا يعرفه، يعادي الإسلام ويحرّض على الرذيلة.

لكن ما يعني المواطن البسيط في صورة طه حسين معنى يبدو أكثر إغراءً يرتبط بفكرة مقاومة «العمى» والعوز الاجتماعي، وتأكيد فكرة المثقف العصامي المركزية في سيرته «الأيام» (1929) التي يصعب قراءتها بمعزل عن المسار الذي عاشه المجتمع المصري في القرن العشرين حين بدا أنّ النخبة منقسمة بين تيارين: الأول يربط نفسه بإرث الشيخ محمد عبده ويرغب في ربط المجتمع بمفهوم ملتبس عن الهوية الإسلامية، وتيار ثان يربط نفسه بالثقافة الغربية ويرغب في تحرير بلاده من الاستعمار، لكنه لا يمانع الامتثال للنموذج الغربي في التحديث. تعطي تجربة صاحب «أشواك» صورة نموذجية عن مثقف قضى 80 عاماً يحلم بربط المسارين، لكنّ مأزقه ـــ كما لخّصه الشاعر صلاح عبد الصبور ـــ جاء من وراء هذا السعي بعدما وضع قدماً في الأزهر الشريف وأخرى في باريس. من المؤسف أنه لم يستطع أن يخطو بالقدمين معاً. اللافت أيضاً أنّ الثقافة المصرية بعد قرن كامل تسير عرجاء على هذين العكازين أو «المسارين». لم يعطّل هذا المأزق العميد عن استكمال مشروعه الفكري الذي اختاره انطلاقاً من ولعه بالنموذج الغربي الذي كرس صوراً للمثقف الموسوعي قبل عصور التخصص. الى جانب ثقافته العربية التراثية التقليدية، أعطى في مجالات متعددة شملت الشعر والقصة والرواية والكتابة في التاريخ الإسلامي بخلاف اشتغاله على ترجمة الكلاسيكيات اليونانية لتثبيت دعائم الدراسات الكلاسيكية في مصر. يصعب التأكيد على تميّز «العميد» في كل تلك المجالات، فأسلوبه الأدبي كروائي ـــ كما لاحظ الدارسون لنصوصه ـــ كان أكثر تأثراً بالبلاغة الأزهرية، فيما كانت أفكاره تحلّق في سموات باريس. وربما لذلك لم يعد أدب العميد موضوعاً للتداول، فكتاباته الأدبيّة صامدة في «الأرشيف» من دون إعادة فحص أو تداول عام باستثناء «الأيام» و«أديب» بسبب تناوله المبكر لقصة علاقة المثقف العربي بالغرب، وهي الثيمة التي تواصلت مع الطيب صالح، وسهيل ادريس، وحتى جيل علاء الأسواني وخالد البري والحبيب السالمي. في المقابل، واجهت نصوصه الأدبية الأخرى أحكاماً صادمة من جيل المبدعين اللاحق له. وُصفت قصة «الحب الضائع» التي تحوّلت إلى فيلم شهير بأنّها «رومانتيكية ذابلة». ظل الإنتاج العقلي للعميد هو الأكثر إغراءً بفضل ما حواه من أفكار سجالية تقدمية، سواء بالقياس لعصره أو لعصرنا. لذلك يعاد طبعها وقرصنتها في تنافس محموم بين دور النشر، سواء الحكومية أو الخاصة. استطاع أن يضرب أوّل معاول الهدم في التراث الغيبي في ثقافتنا العربية، منطلقاً من مبدأ الشك الديكارتي ليخلخل أحكاماً كانت أقرب الى مقدسات تحول دون النظر العقلي في هذا التراث. لقد استطاع تغيير صورة دارس التراث وخلق النموذج المستنير الساخر من جمود الأزهريين الراغبين في احتكار هذه المعرفة. أكثر من ذلك، كان أكثر مثقفي جيله استعداداً لدفع الثمن ومواجهة الاستبداد الفكري كما تجلى في أزمات متعددة واجهت نصوصه، بدءاً من «في الشعر الجاهلي»، مروراً بـ«المعذبون في الأرض»، وصولاً الى «الفتنة الكبرى» الذي لا يزال موضوع تحفظ في أقطار عربية عديدة بسبب تناوله النقدي لـ«وقائع الفتنة الكبرى».

لكنّ نصه الأكثر شعبية في مصر هو كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» الذي صدر عام 1938 وكان في بداياته مجرد تقرير رفعه العميد إلى وزارة المعارف (التعليم حالياً) وتضمّن نصاً وُصف بأوّل نصّ للسياسات التعليمية والتربوية في مصر، وقد استلهم منه خبراته التي عايشها خلال توليه مسؤولية وزارة المعارف في حكومة «الوفد» (1950). حققت الوزارة مجانية التعليم للمصريين حتى المرحلة الثانوية تطبيقاً لشعاره الشهير «التعليم كالماء والهواء». شعار تلقفه نظام يوليو وسعى الى تطبيقه بطريقة أفادت منها الطبقات الفقيرة التي اعتبرت طه حسين صوتاً ممثلاً لها. لكن مع توغّل رجال يوليو في السلطة، لم تعد ثمة حاجة إلى وجود العميد الذي حظي بتكريم بالغ في بدايات الثورة، ثم هُُمِّش على نحو واضح في السنوات العشر الأخيرة التي سبقت رحيله. إشكالية تحتاج الى تفسير، لكنّها مناسبة للسؤال عن مدى قدرة نظام عبد الناصر على استيعاب مثقف كطه حسين ابن حقبة التعددية الفكرية. وبعيداً عن هذا السؤال السياسي، تظل المشكلة في هذا الكتاب الإشكالي هي تصوّر طه حسين لهوية مصر. انتهى الى نتيجة لا تزال تثير التساؤل. تأثراً بمعلمه أو «معلم الجيل» أحمد لطفي السيد، انتهى الى إخراج مصر من الدائرة العربية والإسلامية، معتبراً أنّ العقلية المصرية غربية متوسطية. والغريب أنّ ثمة مَن يحاول اليوم إعادة الروح لهذه الفكرة نتيجة الأثمان التي دفعتها مصر خلال عام من حكم القوى التي اختزلت هويتها في تلك الإسلامية فقط، وهو اختزال يقابل اليوم باختزال مضاد يعمّق التناقض الذي عانى منه جيل طه حسين من دون السعي إلى حلّه.

سيد محمود

هكذا ينظر المبدعون الشباب إلى تركته

رغم مرور أربعين عاماً على رحيله، ما زال حاضراً بقوة في المشهد الراهن. كتّاب شباب ينطلقون من فكره وأطروحاته ليقاربوا السجالات التي أفرزتها انتفاضتان وحراك مستمرّ، خصوصاً لجهة سؤال الهوية الواحدة

بعد أربعين عاماً على رحيل «عميد الأدب العربي»، لا تزال أفكاره وأطروحاته موضع نقاش واهتمام الكتّاب المصريين الشباب، ونقاط اتفاق واختلاف ينطلقون منها في تجذير معرفتهم وترسيخها. ترى الروائية أماني خليل أنّ «عدم اهتمام المؤسسات الثقافية بإحياء ذكرى رحيل طه حسين أمر منطقي مع غياب الدولة ممثلةً في وزارة الثقافة.

هذه الأخيرة يفترض أن تكون قاطرة الحراك الثقافي في مصر وحاملة لمشروع قومي وطني للتنوير. لكن ما يمرّ به العالم العربي من حراك سياسي، خصوصاً مصر التي خاضت ثورة بانتفاضتين، وما يحمله هذا الحراك من أسئلة وإشكاليات تطرح على المواطن والجماعات والنخب السياسية يفرضان صراعاً حول ما يسمى الهوية الواحدة أو الهويات المتعددة. وهذا ما أشار إليه طه حسين منذ عقود».

وتواصل صاحبة رواية «الوهج»: «في ظل هذه الصراعات، تبدو وزارة الثقافة محوراً من محاور هذا الصراع، فكيف لها أن تقود قاطرة التنوير؟ منذ أشهر قليلة، كانت الوزارة تحت الحصار من قوى الظلام، وواجه المثقفون حروباً ضروساً مع الحكم البائد، وتعرّضوا للتهديد والإقصاء والعزل الوظيفي والتشويه والحملات الممنهجة حتى افترشوا الأرض دفاعاً عن الوزارة كرمز وعن الثقافة كمعنى وهوية. كان صراعاً بحجة التطهير وحقيقته التمكين والاستحواذ وفرض نمط ثقافي موحّد يرسمه الحزب الحاكم على حساب الرؤى المختلفة والانتماءات المكونة للشخصية المصرية».

وعن رؤيتها لمشروع طه حسين الثقافي، خصوصاً مؤلفه «مستقبل الثقافة في مصر»، قالت خليل: «لقد كان متقدّماً حين انتبه إلى صراع الهوية وحسمها لصالح شخصية مصرية ذات انتماء إلى المعسكر الغربي في التفكير، وأقر تشابهاً بيننا وبين ثقافات البحر المتوسط أكثر من كوننا شرقيين.

أقرّ بوحدة العقل الإنساني في المبدأ، وعزى الاختلاف بعد ذلك إلى الظروف المحيطة من الناحية السياسية والدينية وغيرهما... وأهمية ما تحمله رؤية صاحب «الأيام» برأيي تلك النزعة الوطنية والرغبة في صنع مشروع وطني قومي مصري مستقل غير متصارع مع الهوية العربية والإسلامية، لكنه ينحو إلى الأخذ بأسباب التقدم الأوروبية».

وتوضح خليل أن طه حسين سعى إلى مشروع تعليم ومحو أمية وثقافة وطنية تواجه ولا تعادي الثقافة الغربية بل تنظر لها كمكون شريك في الحضارة الإنسانية وليس كعدو وفق ما تروّج له خطابات دينية منغلقة ذات نفس طائفي ثقيل». «والآن ليس هناك مستقبل للثقافة في مصر بمعزل عن مشروع قومي للتحرر الوطني ولبناء الدولة الوطنية المصرية من أعداء الداخل كقوى الفساد والرجعية، ومن أعداء الخارج والمشاريع الاستعمارية الغربية؛ مشاريع الهيمنة السياسة والاقتصادية والثقافية».

الشاعر وائل فتحي يرى في ذكرى طه حسين فرصة لمناقشة علاقة صاحب «دعاء الكروان» الحية بالأجيال الشابة، فـ«مَن يهتم بالثقافة المصرية وتاريخها، يعلم الكثير عن ذلك الجانب، وهو ما يمكن أن يسمى «المعارك الثقافية» التي تعكس حراكاً ثقافياً واجتماعياً وقتها.

وهو أكد لنا الرغبة الحقيقية في النهوض بالإنسان ومن ثم الوطن، خصوصاً عبر النقاشات التي دارت بينه وبين الناقدين الشابين آنذاك محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس». ويضيف صاحب ديوان «العادي ثائراً وشهيداً»: «تظهر صفحات «أخبار اليوم» حينها ــ وهي إحدى الجرائد القومية التي في متناول المواطن المصري ــ كيف كانت هناك مشاريع مصرية نهضوية حقيقية، تتمثل في التباين بين المشروع الليبرالي العقلاني الذي حمل لواءه صاحب «مستقبل الثقافة في مصر»، وبين المشروع الاشتراكي ذي الجذور الماركسية لصاحبي «في الثقافة المصرية» محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس. واللافت أنّها لم تكن معارك تقليدية، حيث جيل جديد يحمل أفكاراً، يراها الجيل القديم مجرد تمرد.

لم يكن طه حسين صاحب دعوة إلى الرجعية، بل حمل مشروعاً تنويرياً، وكان هناك صراع بين أفكار حية. وما زاد من حيوية الصراع هو تقبّل طه حسين للمبارزة من دون تجاهل الأصوات الشابة الجادة، حتى إنه ذات مرة قال لهم «إنكّم تتحدثون دائماً عن الثورة، لكنكم لا تتقنون فنّ العمل الثوري»، وهو ما دفع العالِم إلى التحدي والانخراط في العمل الشيوعي بعدها، وقد صقل ذلك تجربته وفتح لها آفاقاً واسعة».

التشكيلية تغريد الصبان ترى أنّ تجاهل المؤسسات لذكرى طه حسين هو نوع من اتفاق ضمني على التعامل مع ذكراه وتراثه بحالة من الفتور إلى أن يمحى من الذاكرة العربية، مضيفة: «ليس طه حسين فقط، بل إن المؤسسات تتعامل مع جُلّ مفكرينا وفنانينا بفتور، ولا تعنى سوى بمؤتمرات غرف الدردشة التي لم تقدم يوماً شيئاً للسياسة الثقافية ولم ينتج منها مشروع ثقافي يرتقي بالإنسان».

وتشير الصبان إلى أنّ منجز طه حسين مستمر ومتجدد، وما زال يحمل الكثير من الأفكار التقدمية التي «لا تزال ــ للأسف الشديد ــ قيد دفّتي كتبه ولم يستفد منها المصريون بعد. الوضع لم يتغيّر كثيراً عن زمن «عميد الأدب العربي».

وبالتالي لا بد من إعادة قراءة فكره وأدبه، لأنه علينا أن نبني فكرنا الجديد وننتج نظرية نقدية حقيقية ونكون قادرين على هدم الأفكار القديمة وتفكيكها وخلخلة ثباتها الذي تشرنق على نفسه ليصبح سداً منيعاً للتطور والتجديد».

مدحت صفوت

بين حقد تكفيري وتجاهل رسمي: مَن يخاف عميد الرواية؟

يبدو أنّ الذكرى الأربعين لرحيل «عميد الأدب العربي» لا تشغل بال المؤسسات الثقافية الرسمية المصرية كثيراً. الأنشطة القليلة والباهتة التي أعلنت عنها هذه المؤسسات تدلّ على أن القائمين عليها تعاملوا مع المناسبة بطريقة «مشّي حالك».

هكذا، جاء الإعلان عن خريطة الأنشطة متأخراً وباهتاً.

اكتفت «هيئة قصور الثقافة» بالإعلان عن نيتها بإقامة ما سمّته «احتفالية كبرى» في ذكرى غياب صاحب كتاب «في الشعر الجاهلي» تحت عنوان «تجديد الخطاب الثقافي»، مرجئة موعدها إلى الشهر المقبل. وتتناول الاحتفالية التي يرأس أمانتها أستاذ علم المكتبات في «جامعة حلوان» زين عبد الهادي، محاور حول «مفاهيم الإصلاح الاجتماعي لدى طه حسين»، و«إسلاميات طه حسين»، و«الهوية الثقافية عند طه حسين»، و«الفكر الديموقراطي عند طه حسين». فيما تجاهل «المجلس الأعلى للثقافة» و«الهيئة المصرية العامة للكتاب» و«دار الكتب والوثائق القومية» المناسبة، ما يطرح علامة استفهام حول موقف وزارة الثقافة المصرية برمتها من التنوير والمدنية لا من صاحب الاحتفالية فقط.

من جهة أخرى، عقد «مركز رامتان الثقافي» في «متحف طه حسين» في القاهرة الأربعاء الماضي، ندوةً بعنوان «طه حسين و40 عاماً من الرحيل» شارك فيها وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، والكاتب حلمي النمنم، والباحث إبراهيم عبد العزيز.

فيما أعلن «مجمع اللغة العربية» عن عقد لقاء خاص بعد غد الاثنين من دون تحديد برنامج محدد للقاء! كما أعلن «بيت السناري» في القاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، عن تنظيم لقاء ثقافي بعد غد الاثنين.

الملاحظ هنا أنّ المؤسسة الرسمية تُصر على اغتيال صاحب «الأيام» معنوياً وقيمياً للمرة الثانية، خلال هذا العام. بعدما تجاهلت حادث اختفاء رأس تمثال «العميد» من الميدان المخصص له في شارع الكورنيش المجاور لمبنى ديوان عام محافظة المنيا في مسقط رأسه (الأخبار ١٨/2/٢٠١٣)، ها هي وزارة الثقافة تغتال صاحب «مستقبل الثقافة في مصر» باحتفالية تقليدية وأنشطة روتينية.

المؤسسات الأهلية ليست أفضل حالاً من نظيرتها الحكومية، في الاحتفاء بالراحل وفكره. يغيب أغلبها عن المناسبة باستثناء «مؤسسة سلطان العويس» الثقافية التي أعلنت عن ندوتين مساء الأحد والاثنين 3 و4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة عدد من المثقفين المصريين والعرب، و«ورشة الزيتون» الثقافية التي عقدت في الشهر الماضي ندوة بعنوان «دفاعاً عن طه حسين».

مدحت ...

لا صوت يعلو فوق صوت «الهوية»

قامتان مصريتان طغت على رحيلهما السياسة. سيد درويش الذي رحل ليلة عودة سعد زغلول من المنفى، وطه حسين الراحل مع اللحظات الأخيرة من «حرب أكتوبر» 1973. من ثم فإن الاحتفالات بالذكرى الأربعين للعبور هي أيضاً أربعون «عميد الأدب العربي»، ومرة أخرى تطغى الأولى على الثانية. لكن في حضوره أو رحيله، قدِّر لصاحب «مستقبل الثقافة في مصر» الارتباط بكل مفرق مصريّ، وهذه الأيام ليست استثناء، لا لتواكب الذكريين فحسب، بل لأنّه الآن في مصر، لا صوت يعلو فوق صوت «الهوية».

تهمة «التغريب» كانت تسمى في عهد طه حسين «الأوربة»، وهي التي تحولت في ما بعد إلى «الأمركة». ومهما كان، فإن مسألة الهوية كانت واحدة من المعارك العديدة لصاحب «الفتنة الكبرى»، بل ربما كانت مسألة الهوية، ورأي حسين في انتماء الثقافة المصرية إلى «حوض البحر المتوسط»، هو المحرك للشكّ «الأوروبي» الذي اعتمده منهاجاً في نقد التراث، وخاض به وفيه معارك، لحسن الحظ أنها كانت أثناء ما عرف بـ«الحقبة الليبرالية»، مصر الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين. لم يكن ذبح الكتّاب وهدر دم المؤلفين قد راج، أو عاد إلى رواجه بعد. مع ذلك، فقد فصله مجلس وزراء اسماعيل صدقي من عمادة كلية الآداب، لكنّ «قاهر الظلام» كان أقوى دائماً، وكان يعود كل مرة، مع حكومة «الوفد» وزيراً للتعليم تارة، أو رئيساً للمجمع اللغوي طوراً. قبل ذلك كله، ظلّ حاضراً بأفكاره، لا يتوقف عن إثارة معارك الثقافة من دون أن ينسى ترك بصمته الروائية في «دعاء الكروان»، أو النقدية «مع المتنبي». غير أنّ «الهوية» و«التنوير» كانا الخيطين اللذين ينظمان كل معاركه وإبداعاته. إنه البحث الصارم والعلمي في الأصول، واتباع المنهج الخالص من شوائب العواطف، نحو «التقدم». من هنا يحضر طه حسين كلما حضر الحديث عن الدستور. في كتابه «من يعيد» الذي أعادت طبعه وزارة الثقافة العام الماضي، يبرز رأيه الثاقب في «تديين الدستور»، أي النصّ على دين رسمي في الدستور المصري الأول 1923. في ذلك الوقت المبكر ( 1927)، رأى «العميد» أنّ ذلك سيخلق مشاكل التمييز بين المسلمين أنفسهم، قبل حتى أن يخلقها تجاه الأقباط واليهود.

لكنه كان الرأي الذي لم يؤخذ به، بل صعد «الدين الرسمي» من المادة المتأخرة (149) في الدستور الأول، إلى المادة الثانية بدءاً من دستور 1971، ثم أضاف الإخوان المسلمون في دستورهم مادة إضافية «تُمذهب» الدين الرسمي ليصير دين «السنة والجماعة». وغاية ما يُطمح إليه في مناقشات لجنة الدستور المجتمعة في مصر الآن، إزالة المادة المذهبية، مع الإبقاء على مادة الدين الرسمي التي أثارت غضب صاحب «الأيام» قبل 90 عاماً. يستمر إذاً منح الطابع الديني للدولة، رغم أنّ تلك «الدولة» تخوض حربها ضد الإسلام السياسي، وتستحضر «الهوية» المصرية ـــ مع كثير من صور الأهرامات ـــ إزاء الإسلاميين، لكنها تبقى أعجز، أو أقل رغبة في المواجهة، من اتخاذ الموقف الجذري، العلماني، من مسألة الدستور. فهي أيضاً تحتاج إلى توازنها الديني الخاص، نسختها من الإسلام «المعتدل» الذي يتصدى لتمثيله «الأزهر»، المنافس الأقوى للجماعات، وأحد مصادر تفريخها في آن. هكذا، لا يبدو أنّ «مستقبل الثقافة في مصر» يستطيع ـــ حتى الآن ـــ البناء على ما تركه العميد، ربما لأن أهم ما في إرث طه حسين هو الشجاعة النادرة.

محمد خير

المصدر: الأخبار

إضافة تعليق جديد