إرنست همنغواي: الكتابة مـرادفاً للحياة

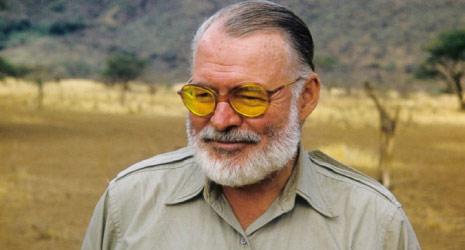

53 سنة مرت على رحيل عملاق الرواية الأميركي إرنست همنغواي (21/7/1899 ـــ 2/7/1961). ورغم مرور أكثر من نصف قرن، على الواقعة المفجعة التي شهدت انتحاره ببندقية صيد في الثاني من تموز 1961، الا أنّه ما زال حاضراً في كل المدن التي عاش فيها. في باريس التي شهدت البدايات الأدبية لصاحب «الشمس تشرق أيضاً» (1926)، أفرجت «غاليمار» قبل سنتين عن النسخة الأصلية الكاملة لآخر أعماله «باريس وليمة متنقلة».

وكانت الدار المرموقة أول من أصدرت (بالفرنسية) عام 1964، نسخة مختصرة من هذا المخطوط غير المكتمل الذي تناول جانباً من سيرة الملتحي الشهير، أيام كان مراسلاً صحافياً شاباً في باريس بين الحربين العالميتين. وفي كوبا، التي أقام فيها همنغواي على مدى 20 عاماً، حيث تدور أحداث رائعته «الشيخ والبحر» (1952)، فإنّ الجزيرة المحاصرة احتفت دوماً بصاحب «لمن تُقرع الأجراس؟» (1940) كواحد من أبنائها. وكان الناقد آرون إدوارد هوتشنر (1920)، أشهر كُتّاب سيرة همنغواي، وأحد أقرب أصدقائه خلال العشرية الأخيرة من حياته، كشف بأنّ الـ «إف ـ بي ـ آي» لم يكتف بالتجسس على صاحب «موت في الظهيرة» (1932)، طيلة ربع قرن، بل استغل ظروف مرضه لملاحقته والتحرش به حتى داخل «مصحّة مايو» التي كان يعالج فيها من الاكتئاب، قبل وفاته. وإذا بالأوساط الأدبية والصحافية في موطن العم سام تطرح السؤال بلا مواربة: هل قام الـ «إف ـ بي ـ آي» بـ «اغتيال» همنغواي من خلال استغلال ظروف مرضه للضغط عليه ودفعه عمداً إلى الانتحار؟.

لم يكن صاحب «الفردوس المفقود» (1949) قد تجاوز الـ 62، حين انتحر بطلقة من بندقية صيده. لكن متاعب الشيخوخة داهمته باكراً. كشف آرون إدوارد هوتشنر، لاحقاً أنّ الأعراض الجانبية للسكري أصابته بضعف البصر والعجز الجنسي. لكن ذلك لا يفسر لوحده، كما ساد الاعتقاد مطولاً وقوعه في شِراك الإدمان على الكحول. كانت المعاناة الأقسى لهمنغواي ـ يضيف الناقد ـ إحساسه بنضوب مصادر الإلهام، بعدما أقعده المرض. تعوّد أن ينحت على الدوام إبداعاته الأدبية من تجاربه المُعاشة. وتلك سمة أساسية في أدبه خوّلته أن يكون شاهداً على عصره بامتياز، فضلاً عن كونه أحد الكُتّاب الأكثر تجديداً وتأثيراً في الساحة الأدبية العالمية خلال القرن العشرين.

(1949) قد تجاوز الـ 62، حين انتحر بطلقة من بندقية صيده. لكن متاعب الشيخوخة داهمته باكراً. كشف آرون إدوارد هوتشنر، لاحقاً أنّ الأعراض الجانبية للسكري أصابته بضعف البصر والعجز الجنسي. لكن ذلك لا يفسر لوحده، كما ساد الاعتقاد مطولاً وقوعه في شِراك الإدمان على الكحول. كانت المعاناة الأقسى لهمنغواي ـ يضيف الناقد ـ إحساسه بنضوب مصادر الإلهام، بعدما أقعده المرض. تعوّد أن ينحت على الدوام إبداعاته الأدبية من تجاربه المُعاشة. وتلك سمة أساسية في أدبه خوّلته أن يكون شاهداً على عصره بامتياز، فضلاً عن كونه أحد الكُتّاب الأكثر تجديداً وتأثيراً في الساحة الأدبية العالمية خلال القرن العشرين.

واكبت أعماله صراعات النصف الأول من القرن العشرين والحرب الأهلية الإسبانية

من «الشمس تشرق أيضاً» إلى «خلف النهر وتحت الاشجار» (1950)، مروراً بـ «وداعاً للسلاح» (1929) و«لمن تقرع الأجراس؟»، عكس أدب همنغواي بامتياز المعاناة الإنسانية القاسية التي واكبت صراعات النصف الأول من القرن العشرين خلال الحربين العالميتين والحرب الأهلية الإسبانية. لم يكتف الملتحي الشهير بالكتابة عن تلك الحروب من خلفية التخييل. أراد لأدبه أن يكون مرادفاً للتجربة المعاشة، فارتمى في أتون الصراعات العالمية، كمتطوع في مجال الغوث الإنساني ثم كمقاتل ومراسل صحافي.

غداة دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، في نيسان (أبريل) 1917، تقدّم للجندية، لكنه رُفض بسبب ضعف نظر عينه اليسرى. إلا أنّ ذلك لم يثنه عن المشاركة في الحرب. تطوّع كسائق سيارة إسعاف في صفوف الصليب الأحمر. وفي تموز (يوليو) 1918، تعرّض لإصابة بليغة على الجبهة الإيطالية أقعدته ثلاثة أشهر في أحد مستشفيات ميلانو. هناك أُغرم بالممرضة أنياس فون كوروفكسي التي استوحى منها لاحقاً شخصية كاثرين باركلي في «وداعاً للسلاح».

في نهاية الحرب، استقر في باريس كمراسل لجريدة «تورونتو ستار». وفي آذار (مارس) 1921 انتدبته الصحيفة مراسلاً حربياً خلال الصراع التركي ـ اليوناني في الأناضول. في السنة التالية، كلّفته بإنجاز سلسلة ريبورتاجات في اسبانيا عن عوالم مصارعة الثيران. ومن تلك التجربة استوحى رائعته «موت في الظهيرة»، التي مثّلت نقطة مفصلية في مساره الأدبي. كتب آنذاك ما يشبه نبوءة مبكرة بنهايته الفاجعة: «أردتُ أن أجرِّب مهنة الكتابة، من خلال التركيز في الأشياء البسيطة. وإذا بي اكتشف بأنّ لا شيء أكثر بساطة من الموت العنيف»!

بعد سنة على اندلاع الحرب الأهلية الاسبانية عام 1936، التحق همنغواي بالجبهة كمراسل صحافي. لكنه لم يلبث أن انخرط في الحرب كمقاتل ضمن «الألوية الأممية» إلى جانب الجمهوريين. وكانت لتلك التجربة القاسية تأثيرات عميقة في فكره وأدبه. منها استوحى رائعته «لمن تقرع الأجراس؟» التي كرّست شهرته ضمن عمالقة الأدب العالمي.

تركت قساوة الحرب بصمات عميقة في كل أعمال همنغواي التالية، سواء على صعيد المضامين الإنسانية القوية أو لجهة أسلوب الكتابة المينيمالي. شكّلت الشجاعة وقوة الإرادة التيمة المركزية في كل أعماله اللاحقة، من «أن تملك وألاّ تملك» إلى «الشيخ والبحر»، مروراً بـ «خلف النهر وتحت الأشجار»، وبمجموعات قصصية عدة («عشرة هنود» و«الفردوس المفقود» و«مغامرات نيك أدامز»...).

لكن الشخصيات الأدبية التي نحتها صاحب «ثلوج كليمنجارو» من مشاهداته وتجاربه وأسفاره المتعددة لم تكن تتسم بالبطولة في مفهومها التقليدي القائم على التفوّق. هي شخوص عادية لا تتكشف سماتها الاستثنائية إلا حين تواجه تجارب قاسية تكتسب في خضم تحوّلات لم تكن هي نفسها لتتوقعها أو تحلم بها. في منظور همنغواي، لا يولد الإنسان بطلاً أو شجاعاً، بل الشجاعة والبطولة سمات إنسانية في متناول الجميع، لكنّها لا تبرز إلا لدى مَن يكتوون بأقسى تجارب الحياة ومحنها.

لم يكن التحوّل في أدب همنغواي، بعد «لمن تُقرع الأجراس؟» أقل جذرية على صعيد الأسلوبية. خرج الملتحي الشهير من تجربة الحرب الأهلية الاسبانية بقناعة راسخة بأنّه كي ترقى الكتابة الأدبية إلى صدقية اللحظة الإنسانية المعاشة، يجب أن تتخلص من الزخارف والزوائد البلاغية. ما قاده إلى تطوير أسلوب أدبي مجدّد أقرب إلى الكتابة الصحافية في طابعها التيليغرافي الذي يتوخى البساطة والوضوح والاقتضاب. لكن هذا المنحى المينمالي اصطدم بإشكالية جوهرية: تفادي تحوّل البساطة إلى مرادف للتسطيح والمباشرة. هنا تفتّقت عبقرية همنغواي الأدبية عن تقنية مبتكرة تمثلت في أسلوب المواربة في التعبير. بدل المرافعة الخطابية للدفاع عن قيمة أو مفهوم معين، كان صاحب «الحقيقة في ضوء الفجر» (رواية غير مكتملة أصدرها ابنه باتريك عام 1999) يلجأ إلى الالتفاف والمراوغة، معتبراً أنّ تأكيد الحقائق أو الوقائع بشكل مباشر يكون دوماً أقل إبهاراً وتأثيراً في القارئ من إبراز نقائض تلك الوقائع ودحضها، لتتكشف الأمور تدريجاً (للقارئ) ضمن رؤية شاملة تنصهر فيها المتضادات، كما في الحياة الفعلية!

كان يحلو لهمنغواي أن يقارن هذا الأسلوب الموارب في التعبير الأدبي بالأركيولوجيا، حيث لا يمكن لباحث الآثار أن يزيل الأتربة بالفأس والمطرقة، مثل عامل البناء، بل يتوجب عليه أن يحمل فرشاة التنظيف الصغيرة، في مسعى دؤوب وبطيء، كي يزيل الشوائب المتراكمة حول الكنوز الأثرية، فيكشف تدريجاً عن سحر تلك الكنوز وجمالها الدفين!.

الـ «أف. بي. آي» وراء انتحاره؟

لم يكن آرون إدوارد هوتشنر مجرد ناقد مولع بأدب همنغواي. كان أيضاً أقرب أصدقائه خلال السنوات الأخيرة من حياته. حتى أنه كان أول شخص أُخطر من قبل ماري همنغواي بانتحار صاحب «موت في الظهيرة». وهوتشنر هو الذي تولى لاحقاً نشر الحقيقة الفاجعة في كتابه المرجعي عن سيرة همنغواي، بعد خمس سنوات من الواقعة، بينما اكتفت ماري همنغواي يومها ببيان مقتضب قالت فيه إنّ زوجها توفي في حادث عرضي حين كان ينظف بندقية صيده!

كشف هوتشنر في كتابه كثيراً من أسرار الأشهر الأخيرة في عمر همنغواي، راوياً بالتفصيل معاناته مع المرض، بدءاً بتبعات السكري (ضعف البصر، العجز الجنسي...) وصولاً إلى «رُعاب الصفحة البيضاء» الذي زج به نحو إدمان الكحول والاكتئاب، ليغرق تدريجاً في نوع من البارانويا. وقال هوتشنر إنّها جعلته يحسّ دوماً بأنه مهدّد وملاحق من قبل جواسيس وأعداء غامضين. كان البورتريه الذي رسمه هوتشنر عن همنغواي حميمياً ومؤثراً، أسهم في تفسير إقدامه على الانتحار، هو الذي كان يمجّد قيم الشجاعة، وكان يعتبر الانتحار نوعاً من الجبن، إذ ترك انتحار والده بصمات عميقة في حياته وأعماله. إلا أنّه في ذكرى رحيله الـ 50 عام 2011، نشر هوتشنر مقالة مدوِّية في «نيويورك تايمز»، اعترف فيها بأنه اكتشف حقيقة فاجعة بعد اطلاعه على ما أفرج عنه أرشيف «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (أف. بي. آي) من وثائق سرية عن همنغواي. تبيَّن أنّ الأخير أُخضع للمراقبة منذ 1942. ثم تحوَّل الأمر عام 1961 إلى خطة متعمدة للتحرش به واستغلال مرضه لدفعه إلى الجنون. كان رجال الـ«إف. بي. آي» يطاردونه حتى داخل «مصحة مايو» التي كان يُعالَج فيها من الاكتئاب. لم يكن أحد، بمن في ذلك هوتشنر نفسه، يصدِّق ما كان يقوله همنغواي عن الجواسيس الذين يطاردونه، ما ضاعف تأزمه النفسي، وأسهم في دفعه إلى الانتحار.

يقع ملف الـ«أف. بي. آي» عن همنغواي في 124 صفحة، ويضم 43 تقريراً سرياً أُعدّت على مدى 20 عاماً، من قبل جواسيس الـ«أف. بي. آي». وقد بدأت الملاحقات عام 1942، حين أبلغ السفير الأميركي في هافانا «مكتب التحقيقات الفيدرالي» أن همنغواي أسّس فريقاً مصغّراً للتجسس على حركة السفن والغواصات النازية في الكاريبي أسماه Crook Factory، وأن السفارة قررت دعم تلك المبادرة. كانت رد فعل جون إدغار هوفر مدير الـ «إف ـ بي ـ آي» (1924 ـ 1974) مدوّياً. كتب فوراً إلى السفير الأميركي في هافانا محذراً من ميول همنغواي اليسارية. كان هوفر مكارثياً قبل المكارثية. جعل مطاردة اليساريين شغله الشاغل وتجسّس على شخصيات كثيرة، من تشارلي شابلن إلى آرثر ميللر. رأى هوفر في همنغواي شيوعياً خطيراً، بسبب انخراطه في القتال إلى جانب الجمهوريين خلال الحرب الأهلية الإسبانية. لذا أطلق جواسيسه لجمع معلومات وشائعات للطعن في مصداقيته. «لا تغرنّكم شهرة همنغواي ـ كتب هوفر إلى جواسيسه في كوبا ـ وكون البعض يقارنه بتولستوي، يجب أن نبذل جهودنا لإبرازه في صورة رجل مخبول Phoney». توالت تقارير الـ «إف. بي. آي» التي تتهم همنغواي بـ «الإدمان» و«الجنون» و«ادعاء البطولة الكاذبة». وبلغ الأمر بهوفر حد الإيعاز إلى ناقد أدبي يميني مقرب منه بكتابة مقالة في اليوم التالي لرحيل همنغواي وصفه فيها بأنه «أسوأ من كتب باللغة الإنكليزية»! وإمعاناً في التشفي، ضمّ هوفر قصاصة تلك المقالة إلى الملف السري الخاص بهمنغواي في أرشيف الـ «إف. بي. آي»، كي تبقى للتاريخ!

في كوبا: على خطى «الشيخ والبحر»

رغم مرور أكثر من نصف قرن على رحيله، لا يزال الكوبيون يذكرون أرنست همنغواي الذي أقام في بلدهم وكتب فيه عدداً من أبرز أعماله؛ أبرزها رائعتاه «لمن تقرع الأجراس؟» و«الشيخ والبحر». لا يزال المسنّون من سكان هافانا إلى اليوم يسمّونه «بابا»، وهو اللقب الذي اشتهر به بين سكان الجزيرة، خلال إقامته الطويلة بينهم، على مدى عقدين.

عند تقاطع شارع «كالي أوبيسبو» وشارع «ميركاديروس» في قلب هافانا القديمة، يقع فندق Ambos Mundos الذي أقام فيه همنغواي أشهراً طويلة عام 1939. هنا، في الغرفة 511، كُتبت «لمن تقرع الأجراس؟»، التي أُغرم بها فيدل كاسترو، أيام كان ثائراً شاباً في معاقل المتمردين ضد نظام باتيستا. ولا تزال هذه الرواية الكتاب المفضّل لـ«الكومندانتي» العجوز. ما يفسّر بلا شك، تحويل هذه الغرفة التي جرى تأليف الراوية فيها إلى متحف صغير يضم بعضاً من أغراض همنغواي وأوراقه، بينما تتصدر الجدران صوراً له برفقة حبيبته الكوبية، ليوبولدينا رودريغيز.

على الرصيف المقابل للفندق، تقف دوماً نصف دزينة من الرجال الملتحين، الذين يرتدون الملابس البحرية ويدخنون السيجار الهافاني الكبير، تشبُّهاً بهمنغواي. يتزاحم السياح، على مدار اليوم، لالتقاط الصور معهم مقابل دولار واحد. أما من يريدون تذكاراً غير عابر، فإنّ أشباه همنغواي هؤلاء يشجّعونهم على التوجّه إلى محل مجاور، حيث يمكنهم، في مقابل التسعيرة الزهيدة ذاتها، الحصول على وشم على الزند أو الصدر لصاحب «وداعاً للسلاح». وإذا دفعك الفضول إلى ولوج ذلك المحل، فستُفاجَأ بأن أوشام همنغواي لا تقل شعبية عن أوشام تشي غيفارا!

إذا انحرفتَ يساراً، وأنت تغادر فندق «أمبوس ماندوس»، يصادفك شارع «كالي أوبيسبو» المتحدِّر، الذي يمتد على نحو كيلومترين باتجاه قاع المدينة. في روايته «جزر في مهب التيارات» (مخطوط غير مكتمل نُشر في الذكرى العاشرة لرحيله عام 1971)، كتب همنغواي: «كم كان يحلو لي نزول هذا الشارع المتحدِّر ألف مرة، في الليل والنهار ...»

غادر بعد عام واحد من قيام الثورة، إلا أنّ صداقة قوية نشأت بينه وبين «الكومندانتي»

لا عجب في ذلك، فـ«كالي أوبيسبو» هو العصب الحي لأحياء هافانا القديمة. وعند أسفله تقع حانة «فلوريديتا» التي كانت البار المفضّل لهمنغواي في أواخر الثلاثينيات، حين كان يحلو له أن يحتسي كوكتيل الـ«دايكيري» الذي يحمل اليوم اسمه.

عند مقعد همنغواي المفضل، في الركن، إلى أقصى يسار البار، حيث كان يقضي أغلب ساعات الظهيرة في الشرب والتدخين ومراجعة ما كتبه خلال الليل من فصول «لمن تقرع الأجراس؟»، ينتصب اليوم تمثال برونزي بالمقاس الطبيعي يجعل طيف الكاتب الملتحي يخيّم باستمرار على المكان، إذ يتزاحم زوار البار لالتقاط الصور بجانبه، ولا يتردد كثيرون منهم في إهدائه كأس دايكيري!

إذا أوغلت بعض الشيء في الأزقة الجانبية، يقابلك ميناء «نيبتونو»، حيث تحوّلت الورشات المهجورة، التي كانت سابقاً مخصّصة لترميم السفن، إلى مرتع للمهمشين. هناك نشأ بعيداً عن الأنظار، في أواخر الثمانينيات، عالم ليلي مواز كان الفضاء الوحيد للدعارة المثلية، التي كانت أيامها محظورة في كوبا.

لا أثر اليوم لذلك الغيتو. المثلية لم تعد محظورة في كوبا، منذ أن تقاعد فيدل كاسترو عن الحكم. ويعود الفضل في قرار كف المطاردات البوليسية للمثليين الذي كان ضمن خطوات التفتح الأولى لراؤول كاسترو، إلى ابنته مارييلا، المناضلة الحقوقية والاختصاصية الجنسية التي فتحت أواخر التسعينيات أول مركز اجتماعي كوبي للعناية بالمثليين.

غير بعيد عن ميناء «نيبتونو»، انتشرت البارات المثلية في السنوات الأخيرة كالفطر، على امتداد كورنيش «ماليكون»، حيث تتعايش وتتجاور مع المطاعم العائلية والمقاهي الساحلية، ما يبيِّن أن التحوّل ليس سياسياً فحسب، بل اجتماعي أيضاً.

على بعد 10 كيلومترات إلى الشرق من هافانا، يقع ميناء صيد صغير اسمه «كوخيمار»، قبالة «غولف ستريم». هناك تعوّد همنغواي صيد أسماك المارلين على متن زورقه الشهير «بيلار». وفي هذا الميناء تدور أحداث «الشيخ والبحر»: «كان يا ما كان رجل مسنّ يصيد وحيداً، على متن زورقه الصغير، في غولف ستريم. وقد أمضى أربعة وثمانين يوماً دون أن ينال سمكة واحدة...»

على الواجهة الحجرية للميناء، لوحة تشكيلية ضخمة لرجلين ملتحيين: فيدل كاسترو وهمنغواي! ورغم أنّ صاحب «نوبل» (1954) غادر كوبا بعد عام واحد من قيام الثورة، إلا أنّ صداقة قوية نشأت بينه وبين «الكومندانتي». لم يجاهر همنغواي بعد الثورة بتأييده لكاسترو، إلا أنه لم يتردّد في إطلاق تصريحات صحافية نارية وصف فيها الديكتاتور باتيستا بـ«ابن الزانية»، في أوج حملات القمع ضد الثوار، في أيار (مايو) 1958.

ستُفاجَأ بأن أوشام همنغواي هناك لا تقلّ شعبية عن أوشام تشي غيفارا

لم تكن صداقة الملتحيين الشهيرين سياسية، بل نشأت في «كوخيمار»، حيث كان كاسترو يمتلك بدوره زورق صيد صغيراً. ولا تزال تلك الصداقة تشغل أحاديث الصيادين في الـ«إل دورادو»، مقهى الميناء ذي الجدران المزيّنة بعشرات الصور لهمنغواي محاطاً بالصيادين. وتقول أساطير هؤلاء الصيادين إنّ «بابا» (همنغواي) كان مبحراً ذات صبيحة غائمة على متن زورقه «بيلار»، حين صادفه زورق متوقف في عرض البحر، فاعتقد أن محرّكه تعطل، واقترب ليطلب من صاحبه إن كان بحاجة للمساعدة. وحين التفت الأخير، فوجئ بأنه ليس سوى فيدل كاسترو، الذي كان يتصيّد وحيداً بلا حرس، وعلقت بصنّارته سمكة مارلين ضخمة، كان يجاهد منذ ساعات لإنهاك قواها، لكي يتمكن من اصطيادها، كما في رواية «الشيخ والبحر»!

لكنّ صيادي اليوم، الذين يردّدون هذه القصة بحماسة فياضة ونوستالجيا جارفة، لم يعايشوا تلك الفترة، باستثناء شخص واحد يعدّ آخر الأحياء ممن هم على صور الـ«إل دورادو» إلى جانب همنغواي. وهو صياد عجوز في العقد التاسع من العمر، اسمه كارلوس رودريغيز.

يروي كارلوس أنه كان في السابعة عشرة، حين تعرّف إلى همنغواي. كما أنه عرف عن قرب غريغوريو فوينتاز، صياد «كوخيمار» الذي استوحى منه همنغواي شخصية «ساندياغو» في «الشيخ والبحر». بعض وسائل الإعلام التي استجوبت كارلوس ـــ بعد رحيل همنغواي ـــ روّجت بأنه هو صبي الرواية. لكنه ينفي ذلك بتواضع، ويقول إنّ الذي أوحى لهمنغواي بشخصية الصبي هو صياد آخر يصغره بسبعة أعوام، اسمه بلاس فيرنانديز. ويضيف إنّ الأخير لا يزال حياً، ويمكن أن نقابله، لكنه ليس مقيماً في «كوخيمار»، بل على بُعد قرابة نصف ساعة على طريق «سان فرانسيسكو دي باولا»، حيث كان همنغاوي يقطن هو الآخر في فيلّته الشهيرة «فينكا فيجيا»، التي تحتضن اليوم «متحف همنغواي».

حين اشترى همنغواي الـ«فينكا فيجيا» عام 1940، كان بلاس فيرنانديز في العاشرة. وسرعان ما أصبح الصديق المفضل لـ«باتريك»، ابن همنغاوي الذي كان في مثل سنه. بالتالي، يقول: «صرتُ أقضي كل أوقات فراغي في حديقة الفيلا أو في المسبح برفقة باتريك. وأحياناً كان «بابا» همنغواي يصطحبنا للصيد أو لعب البيسبول. ولا أزال إلى اليوم أقضي كل وقتي في هذه الفيلّا، للعناية بمقتنيات المتحف. وكلما دخلتُها أحسّ بأنني أستعيد بعضاً من سحر ذلك الفردوس الطفولي المفقود...»

حتى اليوم، لا يزال«صبي الراوية» يخصّص كل ساعات النهار للعناية بمتحف همنغواي. وقبل أيام من زيارتنا، يقول إنه استطاع أن يضمّ إلى مقتنيات المتحف تحفة جديدة تتمثل في سيارة الكريسلر البيضاء، التي كانت ملك همنغواي في الأربعينيات، ثم باعها إلى مزارع من سكان الجوار. وقد استمرت المفاوضات مع ذاك المزارع أكثر من نصف قرن، قبل أن يقتنع أخيراً بإعادة بيع تلك السيارة لمتحف همنغواي!

عثمان تزغارت

المصدر: الأخبار

إضافة تعليق جديد