موسى أسود: المسرح السوري يهاجم الدولة بمال الدولة

يعمل موسى أسود كأستاذ زائر في المعهد العالي للفنون المسرحية ـــ قسم النقد؛ ومدرّساً في المسرح المدرسي بدمشق؛ فالرجل بزغ بعد تخرجه من قسم النقد عام 2002 كمخرج مساعد ودراماتورج ومخرج مسرحي للعديد من العروض المسرحية كان أبرزها: «فوضى، تكتيك، كونشيرتو؛ أليغرو، غني وثلاثة فقراء، الديبلوماسيون، البيت ذو الشرفات السبع، ألعاب السكون الأخيرة»، وهذا الأخير كان قد حققه العام الماضي عن عبثية الحرب السورية في تناص مع عرض «نهاية اللعبة» لصموئيل بيكيت، ليعكف اليوم على الإعداد لمشروعه الجديد، والذي اشتقه من نصوص رائد المسرح العربي أبي خليل القباني، ليعرض قريباً على مسرح الأوبرا السورية.

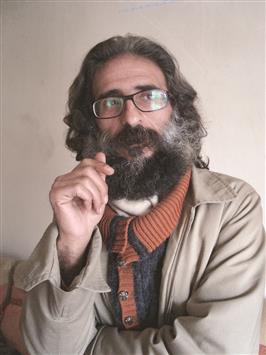

التقينا المخرج المسرحي موسى أسود وكان معه الحوار الآتي:

] برأيك هل استطاعت الحركة المسرحة السورية منذ تأسيس المسرح القومي 1960 أن تؤسس لوعي المدينة وقيمها؟

ـ بالتحليل التاريخي أعتقد جازماً أن المسرح في سوريا لم يؤسس بعد لعلاقة عضوية مع المتلقي؛ بمعنى آخر أنه كان حالة شكلانية أكثر منه حالة بنيوية، فلقد كان المسرح على مرِّ سنوات طوال تمظهراً لحضور من دون فاعلية في فلسفة المعرفة المسرحية، فالمسرح التجريبي أحبط المسرح السوري، ناهيك عن الحركة النقدية التي لم تجد لها فسحةً للتعبير عن مقولتها بما في ذلك تدمير مجلة الحياة المسرحية، فعلى سبيل المثال نحن اليوم في سوريا بحاجة إلى عشرات عروض الأطفال أكثر منها عروض للراشدين، إذ إننا أمام كارثة وطنية كبرى؛ فالحرب ستترك آثامها وآثارها التدميرية على جيل بأكمله، طبعاً ليس المسرح التفاعلي الذي نريد؛ فذاك كان من أسخف المشاريع التي طُرحت؛ كونه كان تجربة استجلابية، تجربة لا تنم عن حالة عضوية بالعلاقة مع الطفل السوري؛ بل حالة شكلانية كرّست عشرات الأسماء التي تنتمي إلى المشروع التدميري؛ وهناك إشارات استفهام كثيرة على الذين كانوا قائمين عليه وقتذاك.

إشكالية

] لكن هل نجح المسرح بأن يكون ظاهرة اجتماعية كما كان يطلق عليه سعد الله ونوس؟

ـ سعد الله ونوس استقى هذا المفهوم من المسرحي الفرنسي (جان فيلار)، والمسرح الفرنسي كما يعرف الجميع له تقاليد، حيث أراد ونوس أن يشاغب معرفياً بالعلاقة مع المتلقي، لكنني أعتقد جازماً أن ونوس قد فهم عميقاً الدراما في مرحلةٍ متأخرة من حياته؛ خصوصاً في علاقة هذه الدراما مع الإشكاليات العضوية التي تمس المجتمع. التأسيس كان في الكم؛ فإلقاء المصطلحات على أي ظاهرة مسرحية هي جديرة بالدراسات الأكاديمية والدراسات الاجتماعية والأيديولوجية؛ بمعنى آخر لا يمكن للثقافي أن ينفصل عن حركة التاريخ في أي مجتمع؛ فإذا انفصل عنه فسيكون حالة تجميلية وليس حالة عضوية بالمعنى المعرفي؛ لذلك وقعنا في إشكالية بما يخص تأسيس علاقة مع المتلقي بالفنون عامة وفي المسرح خاصةً.

] برأيك أين العطب في علاقة هذا الجمهور بعروض المسرح؟

ـ هذه ليست إشكالية الجمهور؛ بل إشكالية المؤسسات على المستويين الأيديولوجي الخاص بالمعرفة، وعلى مستوى النسق المعرفي الخاص بالمثقف الأكاديمي، ومن ثم بالمثقف العضوي بالمعنى الغرامشي، أي المثقف الذي ينتمي إلى إشكاليات المجتمع، وبالتالي المثقف عندما ينفصل عن اللحظة العضوية بما يخص المجتمع يصبح شكلانياً، ويذهب باتجاه ثقافة الاستجلاب لظاهرة الفن، بدلاً من أن يكون واعياً لمضمونها وقيمها الأخلاقية والتنويرية. لقد كانت هناك في سوريا طبقة وسطى لو أنها مُنحت الفرصة لصنعت من سوريا بلداً أقرب إلى العالم الأوروبي المعاصر، لكن هذه الطبقة لم تُمنح حقها، فالطبقة الوسطى السورية هي من أهم الطبقات الوسطى في العالم العربي؛ بل وتتجاوز الطبقة الوسطى في مصر، وهذه الطبقة الوسطى ستكون الخلية الكبرى لحل الأزمات التي تحيق اليوم بالوطن السوري، وهي المناطة بإعادة تكريس مفهوم الدولة؛ كونها اليوم هي من يدفع الثمن.

] كيف ترى اليوم واقع المسرح في سوريا في ظل ما يحدث اليوم؟

ـ عندما لا يفقه الفنان المسرحي العالم، لا يفقه الكون، لا يفقه الإشكاليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لن يستطيع أن يفقه الآخر بمشاريعه التدميرية، وأقصد هنا بالآخر هذا الوافد من هذا العالم الكوني المدجج بفلسفة الصناعة والحضارة المتسارعة، بالتأكيد المثقف لن يستطيع أن ينتج أنساقاً فنية مقاومة؛ ولا أعني المقاومة هنا بالمعنى الأيديولوجي البحت، وإنما بالمعنى العضوي الذي يجعلنا ننتمي كمثقفين ومسرحيين إلى حصانةٍ فكرية وجمالية تنويرية.

] ألا يمكن لنا أن نقلل من حجم هذه الفجوة بين الجمهور والعروض التي تُقدم له في ظل عدوى مسرحية بدأت تظهر حتى في ظل الحرب؟

ـ يجب أن نفرّق بين الكم والكيف، وهذه إشكالية كبيرة، إذ لا يعني الكم أن نوعية العرض جيدة، ذلك أن التلفاز والنجومية تدخل في مسألة استجلاب المتلقي إلى المسرح؛ أعتقد أن الحالة المعرفية للفن المسرحي؛ هي أعلى من الحالة الكمية. بصراحة أقول إنه أصبح هناك اليوم معيار سخيف لدى بعض المخرجين بأن الكم هو علامة مقدار جيدة لنوعية عروضهم، متناسين طبيعة القول المسرحي وطبيعة الفقه المعرفي؛ أي أن المثقف المسرحي هو حالة سياسية عليا؛ ذات وعي تنويري للمتلقي، أما أن أذهب إلى ما يريد المتلقي؛ فهذا نوع من الانحدار الثقافي لدى المخرج المسرحي باتجاه السائد، وهذا سيخفف من فعل المقاومة الفنية والفكرية لما يحيط بنا من الكون والعالم، لأن الفن المسرحي هو فن إشكالي، سياسي، تنويري.

] عبر مشاهداتك للعروض التي قُدمت مؤخراً.. كيف توصف أطروحات المسرحيين الجدد؟

ـ المعرفة المسرحية متنوعة الآفاق، أعتقد وأكرر أن هناك مشكلة في المثقف المنتج والمؤسسة المنتجة؛ الفن المسرحي هو فن صدامي بامتياز، ومن الغرابة في بلد مثل سوريا أن تصرف الدولة ميزانية مالية ويأتي المخرج ليقوم بعملية علاقة صدامية مع الدولة ذاتها، هنا ثمة حالة عليا من الديموقراطية، أجل؛ لكن هذا لا يعني ألا يطالب الفن المسرحي بتقديم الهموم الإنسانية بسقف جمالي عالٍ. وهذه حالة صحية لكنها تعكس ضعفاً لدى المثقف المسرحي السوري، فهو لا يطرح همّاً إنسانياً، لا يطرح إشكاليات، بل يهاجم الدولة بمال الدولة، ولنا براهين على ذلك في عروض كثيرة أنتجها المسرح القومي.

] لكن ألم تحقق بعض هذه العروض نوعاً من المتعة والتواصل مع الجمهور؟

ـ يقول ستانسلافسكي أنه كلما كثُرت البهرجة والحركات الزائدة والتمظهرات على الخشبة؛ ازدادت دلالة الفقر الفني لدى المخرج، أينما ذهبنا في التجريب يجب أن يكون هناك مسرح معرفي درامي، ومقولةٌ فنيةٌ وفكرية منسجمة ومتسقة مع ذاتها، وبالتالي عمل المخرج هو فقه للعالم والكون وللأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إن لم يكن عقله مركّباً بهذه الطريقة؛ سيكون لدى هذا المخرج أو ذاك حالة شكلانية تتمركز في العرض.

المسرح التجريبي

] برأيك هل استطاعت العروض السورية أن تسد حاجة الجمهور الجديد والمتزايد؟

ـ أبداً، ففي مدينة مثل دمشق يصل تعداد سكانها إلى ستة ملايين إنسان، أن يرى العرض فيها مئات من المتفرجين؛ فهذا يدل على قصور، ثم تأتي الحالة الإعلامية لتعمم هذه الظاهرة، وبالتالي هناك متلقٍ لم يكتشف المسرح، وهذا يعني أن العلاقة مع المتلقي علاقة ضيقة ومحدودة، فليست هذه العلاقة هي امتداد للسؤال كأداة للكشف المعرفي؛ إذ إن هناك من المسرحيين السوريين من جرّب بالجمهور عبر ما يسمى المسرح التجريبي وهذه الحالة التجريبية في سوريا كانت من أسوأ الحالات التي أخذت طابعاً شكلانياً؛ وتم دعمها إعلامياً للأسف، فالتجريب هو خبرة معرفية عليا وهو لحظة تجاوز وخلق حالة جمالية مكتملة، فأنت لا تجرّب لمجرد التجريب، فالتجريب هو علاقة عضوية من حيث الشكل والمضمون والمقولة الفنية والفكرية؛ لتكون الحالة التجريبية السورية حالة بلا ملامح ولا ماهية، ولا تؤسس لظاهرة فنية مستقبلية، صحيح كان عند سعد الله ونوس وفواز الساجر مشروع لم يأت من يكمله ولم تتفرع عنه مدارس أو مذاهب، وهذا يعود برأيي إلى نوعية انتهازية من متخرجي المعهد العالي للفنون المسرحية؛ والذين كانوا بمعظمهم يعانون من فقر في خلق حالة درامية فعلية، إذ هناك مأزق معرفي لدى هؤلاء، وتجارب معظمهم كانت خُلبية؛ سواء على مستوى الارتجال أو حتى في التجريب.

] في ظل هجرة مخرجين وفرق مستقلة كانت تقدم عروضها قبل الحرب؟ كيف ترى واقع الإنتاج المسرحي اليوم؟

ـ طالما اتفقنا أن هذه الفرق لم تؤسس لظاهرة متعددة الأطراف ومختلفة ومتشابكة، فنحن في حالة الأزمة لا نستطيع أن نؤكد حضورها؛ وغياب هذه الفرق في الماضي، يعادل غيابها في لحظة الحرب، لكن في ظل الظروف الراهنة انبرى البعض للاشتغال مسرحياً بالمعنى الثقافي والعضوي، ليس لسد الفراغ بل بالانتماء العضوي لمفهوم الوطن والدولة، ذلك أن المشروع الوافد هو لهدم مفاهيم الدولة عامةً وتقسيم المنطقة إلى حالات إثنية وعرقية وطائفية وفق مشروع مدروس بدقةٍ متناهية.

] إذاً أين يقع المسرح اليوم في عباب هذا التلاطم بين الامتياز والمسؤولية؟

ـ في متاهة بورخيس، في الصحراء!

سامر محمد اسماعيل

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد