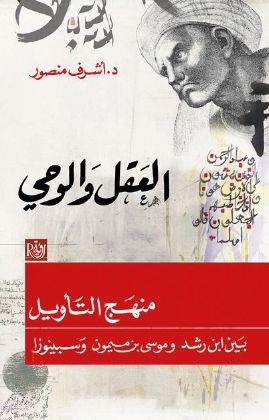

العقل والوحي: منهج التأويل بين ابن رشد وموسى بن ميمون وسبينوزا

اعادة دراسة تراث الماضي لفهم أحداث جارية كالتي تجري في عالمنا العربي، في ظل المحنة التي يمر بها العالم العربي بعد انتفاضات الربيع العربي، أمر تصدى له الباحث المستنير الدكتور أشرف منصور من جامعة الاسكندرية في دراسة جادة وتحليلية، فالصامتون لهم رؤية، وعندما يستدعيهم الحدث للإسهام بخدمة التراث والغوص فيه لاستدلال العبر فإنهم لا يترددون في خدمة المجتمع.

عنوان هذه المقالة هو» كتاب لصاحبه أشرف منصور» من مطبوعات رؤية للنشر والتوزيع لعام 2014». ورغم الطابع الفلسفي المجرد لهذا الكتاب، فإنه محمل بالهموم السياسية والتاريخية التي تمر بها البلاد. ولقد أقر المؤلف نفسه بأن هذه الدراسة ليست سياسية، إلا أنه يرى أن كل القضايا الفلسفية والدينية هي التي تؤسس لأي توجه سياسي.

لقد تناول المؤلف في الفصل الأول تحليل فلاسفة الإسلام للخطاب الديني، مستواه المعرفي ووظائفه الاجتماعية والسياسية،حيث تحدّث في البداية عن نظرة الفلاسفة واعتزازهم بما وصلوا إليه من فكر، ما جعل الفيلسوف ينتظر تحول نسبة كبيرة من المجتمع من عامة إلى متعلمين مثقفين ثقافة عالية حتى يعيد تقديم وطرح مشروعه الفكري والسياسي.

وهذا لعمري فرض خيال من قبل الفلاسفة، وهو ما أدى ببعض منهم إلى نرجسية تجعلهم في حالة توازٍ مع الأنبياء. وهنا تحديدًا اختلف مع ما طرحه المؤلف في هذه النقطة بالتحديد، حتى وإن كان يعرض آراء الفلاسفة لا رأيه الخاص. فالمقارنة في حد ذاتها لا تجوز. ثم تناول المؤلف معالجة فلاسفة الإسلام للنص الديني من خلال تحليل الخطاب، حيث إن هذا التحليل ينتمي إلى خليط من الخطابة والشعر والجدل، الذي استفاد منه فلاسفة الإسلام من خلال التقسيم الأرسطي «نسبة إلى ارسطو» لأنواع الخطاب.

ولكن المشكلة التي واجهت عموم فلاسفة الاسلام، هي ظهور فرق ونحل يكفر بعضها بعضاً، ما حدا بالفارابي وابن رشد إلى النظر إلى علم الكلام على أنه خطاب شبه علمي، وهو ما لا يقر به المؤلف وله مبرراته، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أولوية العقل عند الفارابي ثم موقع الخطاب الديني عنده وعند ابن سينا. إلى أن يتطرق إلى نظريات ابن رشد في مناحٍ شتى، مثل التأويل والفصل بين الشريعة والحكمة.

أما الباب الثاني، فلقد تناول الكاتب منهج موسى بن ميمون في التأويل في ضوء فلسفة ابن رشد والعلاقة بين الفيلسوفين، وأثر ابن رشد في ابن ميمون، كما تناول الرؤية الفيضية لابن ميمون، كما قدم تحليلاً جيدًا لفلسفة ابن ميمون بين ابن رشد والمدرسة الفيضية الاسلامية.

أما في الفصل الخامس، فهو يبدو لي من أروع ما قرأت من غوص المؤلف في دراسة جادة لمنهج التأويل في فلسفة ابن ميمون من خلال التحذير من التصريح بالتأويل، بالإضافة إلى إشكالية الجمهور المستهدف من «دلالة الحائرين»، ثم عرج إلى دراسة جادة مقارنة للعلاقة بين العقل والدين عند كل من ابن ميمون وابن رشد.

أما الباب الثالث، فلقد افرده الكاتب لنظريات سبينوزا ورؤيته في التصريح من التأويل والتخفي من خلال منشأ الدين عند سيبنوزا، بالإضافة للاتفاق والاختلاف بين ابن رشد وسيبنوزا في المحاولات التأويلية التي تربط بين قوانين الطبيعة من جهة والقانون الإلهي والعناية الإلهية من جهة أخرى.

أما الفصلان الأخيران، فيقوم الكاتب فيهما بإلقاء الضوء على الحالة الرشدية، «نسبة إلى ابن رشد»، في أوروبا في العصور الوسطى إلى نهاية عصر النهضة، والاتصال بين فلسفتي ابن رشد وسبينوزا، ما أدى إلى وجود أثر فعال لابن رشد، وإن كان أثرًا غير مباشر في عصر التنوير من خلال سبينوزا.

إن هذه الدراسة رائدة، رغم أنني قد اختلف مع مؤلفها في بعض النقاط الكثيرة، ومنها عقلنة الدين، بمعنى النظرة العقلانية للدين، فإن هناك من الظواهر الدينية ما يعجز العقل البشري عن تفسيرها. فإن كان سيد الخلق بشراً فهو ذاك، لكنه بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر. لكنني في النهاية أكاد أجزم أن رواد التنوير في الفكر العربي مثل حسن حنفي، ومحمد عابد الجابري، ونصر أبو زيد، ومراد وهبه، ومحمد أركون، وعبد الجواد ياسين ممن كان هواهم رشديًا، يجب أن يضاف لهم رشدي آخر هو أشرف منصور.

عصام السعيد

المصدر: الحياة

التعليقات

كتاب جميل

كتاب جميل

إضافة تعليق جديد