عن رحيل جوزف حرب

خيط من الضوء

«الموت/ قاعد عالغدا،/ وما في حدا عنده نفْس ياكل معه/ أصلاً، عَ بُخله، الموت مَ بيعزم حدا…». بلى، للأسف! فعلها الموت هذه المرّة. لقد دعا الشاعر إلى مائدته. تردد المحارب المتعب في قبول الدعوة، قاوم ردحاً، ثم مشى صاغراً إلى مصيره. الأغلب أنّ الموت جاءه متنكّراً بملامح «السيدة البيضاء في شهوتها الكحليّة»، فترك للخديعة أن تنطلي عليه.

لدى قراءة الديوان المشار إلى عنوانه هنا، التبس علينا الأمر، وظننا أنّه الحب، أنّها الرغبة، يرشحان من طيف امرأة… كلّ مرّة ننسى أن الشعراء يستعدّون سرّاً لموعد آخر مع تلك الحبيبة التي تأتي بوشاح سالوميه وعطر ليدي ماكبث. تربت برفق على كتف الرجل المنحني فوق أوراقه قرب فانوس محتضر، تأخذه بيده فيمشيان على خيط رفيع من الضوء ثمّ يذوبان في الأفق. لا يبقى سوى الكلمات، أوجاع وأفراح وأوهام ونشوات عابرة مكوّمة على المنضدة، لمن سيأتي لاحقاً. «مِن بَعْد ما فَلّيت/ صرْلي سِني قنديل زَيت/ ضّوَّيت ضَّويت بَعْدَك/ وانطَفيت».

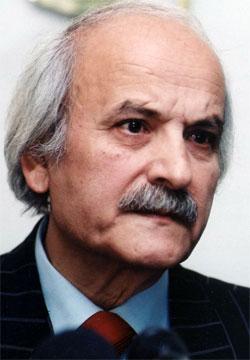

الشعراء مختلفون حتّى في موتهم. يهجرون عصرهم بصمت وخفر. جوزف حرب يترك بيروت حائرة، والعالم العربي على فوهة بركان. أرض المجزرة ترجّع صوته: «سأظلّ أفتخر أنني عربي». الأغنيات يتيمة أيضاً. الجمهور العريض، من دون أن يعرف ربّما، يجالسه كل يوم. لقد تسلل إلى حياتنا مع أغنيات فيروز التي كتبها، ولحّنها زياد الرحباني أو فيلمون وهبي. «اعطيني اهرب منك ساعدني إنساك/ تركني شوف الأشيا وما تذكّرني فيك/ بيكفّي وأنا عندك شو خسرت سنين». جوزف حرب كان أكثر من صوت وشاعر. مثل العراقي مظفّر النواب ربّما، هناك مسافة ضوئيّة بين شعره الفصيح القائم على التفعيلة، وقصائده العامية التي تنحدر من نبع ميشال طراد والرحابنة وطلال حيدر. رئيس «اتحاد الكتاب اللبنانيين» (١٩٩٨ ـــ ٢٠٠٢) لم يترك لحضوره العام أن يخالط أدبه. هناك مسافة أيضاً بين المبدع والمناضل. ابن الدركي الذي تشبّع من الوجدان الشعبي، واختار خندق المساكين، عاش حيوات متوازية تقاطعت ليل الأحد عند النقطة نفسها. تحيّة إلى الشاعر الذي واجه العالم عارياً حتّى الرمق الأخير.

بيار أبي صعب

بين صوت فيروز وقصيدة النثر

عاش جوزف حرب (1944 ـــ 2014) بين الإيقاعات والقوافي. كانت قصيدته نوعاً من الدندنة أو التقاسيم على الأوزان الكلاسيكية ومجزوءاتها وتفعيلاتها، وكانت الكلمات تأتيه موزونة أو شبه جاهزة لتدخل في شعره بسلاسة ويُسر، وكان هو منشداً وعازفاً داخل معجمه اللغوي الخصب والمفتوح على موضوعات الطبيعة والحب والطفولة والمرأة. الغنائية جعلت قصيدته قابلة للتلحين والغناء، وحظيت بعض قصائده بنوع من الخلود حين غنتها فيروز.

الشاعر اللبناني الذي غيّبه الموت أول من أمس كان يطلّ على العالم من زاوية خاصة، وينصب فخاخه للكلمات، ويستدرجها إلى صور واستعارات مفاجئة وجديدة. كانت غنائيته تتجنب الصوت العالي والإيقاع المتعسّف، وتصل إلى القارئ بتدرجات متفاوتة بين الهمس والخفوت. الصور نفسها كانت حصيلة تفكير إيقاعي وتأملات وجودية وكونية مخلوطة بسيرة شخصية مخلوطة بدورها بسيرة الطبيعة والكلمات. لا نجد هذا التوصيف في عناوين دواوين مثل «شيخ الغيم وعكازه الريح»، و«سنونو تحت شمسية بنسفج»، و«زرتكْ قصب فليتْ ناي» فقط، بل إن هذه العناوين كانت تتويجاً لقصائد منجزة بحبر الطبيعة ومعجم فصولها. كأن صاحب «شجرة الأكاسيا» كان يكتب نسخته الخاصة من «المفكرة الريفية» التي كتبها الراحل أمين نخلة، وكان قريباً من الروحية اللبنانية في تجربتي سعيد عقل وشوقي أبي شقرا.

انتسب حرب إلى كتاب الطبيعة، وأنجز هويته وحساسيته الشعرية فيها، حيث «أجمل أنواع الشعر/ المكتوبُ بحبرِ ضبابْ»، وحيث الغيمُ «بيتٌ من شعرٍ خطَّته يدُ الله/ كبيرُ الشعراءْ»، بينما الشاعر نفسه تلميذ أبديّ في «صفّ» الطبيعة و«محبرتها»: «ما زلتُ صغيراً، مدرستي محبرة، أخرجُ للفرصةِ، ألعبُ بالأوزانِ، فإنْ قرعتْ راهبةُ الرؤيا/ جرسَ الحبرْ، أدخلُ صفَّ الشعرْ».

بالفصحى أو العاميّة، ربّى حرب قصيدته في كنف الجمال البكر والبراءة الشعورية والنبرة الحالمة. وعلى امتداد 16 ديواناً، ظل يحفّ لغته بالإرث الشعري الكلاسيكي، ويلامس أطراف الحداثة بمجازفات التفعيلة التي تقترب من روحية النثر ولا تتورّط فيها بشكل كامل. كتب مطولات شعرية كما في «المحبرة» التي استغرقت 1750 صفحة، وكتب قصائد قصيرة ومضغوطة من سطر أو سطرين. في الحالتين، استثمر براعته في الإيقاع وتمكّنه من العروض في جذب القارئ الذي وجد تطريباً وتدفقاً في قصائده الطويلة، ووجد التقاطاتٍ ذكية ومدهشة في سطوره المكثفة. قد نأخذ عليه تلك الحلاوة الزائدة التي كانت تذوب في كل كلمة أحياناً، وقد نبرّر ذلك بالحضور الكثيف للطبيعة وعناصرها، وبميل الشاعر إلى زخرفة جملته واستخلاص عصارتها، ولكن هذا كله ينسحب ويتلاشى عندما نقرأ اللغة الحلوة ذاتها في قصائد تحتوي على تأملاتٍ فلسفية، وعندما لا تفسد الحلاوة المعنى الذي اشتغل الشاعر في الوصول إليه، وهو نراه بالعامية في قصيدة مثل «جوانح»: «الله عَطَا للطيرْ/ خفقة هـ الجوانحْ/ يمكن ل حتى لو بمطرحْ مَنّو عايش/ داق طعم الذّل/ يقدرْ يفلّ»، ونقرأه بالفصحى في قصيدة مثل «رمح»: «الموتُ يمحوني/ أنا لستُ أكثر عنده في الوقتِ/ من ماءٍ وطينِ/ ولسوف يطلق صمته يوماً على جسدي/ ويُرديني/ ولسوف تطوي سيرتي يدُهُ/ وتطويني/ أنا لم أجئْ إلا لقتل الموتِ. كلٌّ حاملٌ رمحاً ليقتله، ورمحي ليس ديناري، ولا إكليل مملكتي، رمحي دواويني».

خصوصية حرب وقوته موجودتان في هذا التفلسف الشعري، والسعي إلى كتابة سيرته أمام أسئلة الوجود والموت، وتخليد العمل اليومي للطبيعة وتعاقب الأيام، والاشتغال على أفكار الكتابة داخل الكتابة. ولعل انسحابه في السنوات الأخيرة التي سبقت رحيله، واعتكافه في قريته الجنوبية، كانا جزءاً من ممارسةٍ شعرية يفضّل فيها الشاعر الإقامة داخل عزلته ومخيلته. هناك نوع من التنسّك الشعري في أغلب الشعر الذي كتبه حرب. شعرٌ مصنوع من الهدايا التي تقدمها التأملات والوحدة، لكنها وحدة بلا باب: «ولكي/ لا أحدٌ يقرعُ هذا البابَ عليّ/ لا بابَ لديّ». بمثل هذه اللغة التي تقارب مناخات المتصوفة في اختزال العلاقة مع العالم، كتب حرب تجربته الشعرية التي سعى فيها إلى التقاط ما هو جوهري وخالد في المجريات العابرة والمهملة. بطريقة ما، وخصوصاً في قصائده القصيرة، اقترب الشاعر المفتون بالموسيقى والوزن من العوالم الصغيرة والهامشية المزدهرة عادةً في قصيدة النثر اليومية. نجد ذلك في قصيدة «صوت»: «تحت شجرة اللوز/ مات البلبل/ وعندما هبّ الهواء/ كان أجملَ صوتُ حفيف الورق/ فعرفتُ أن روح البلبل/ صعدتْ إلى الشجرة». ننتبه هنا كيف تتضاءل سطوة الإيقاع ويتعزز نفوذ الصورة المستهدفة، وهو ما يتحقق بفلسفة أعمق في قصيدة «الشعر والشعراء» التي تصلح لأن تكون حكمة مأثورة لغياب الشاعر الذي يأمل أن يظل شعره حياً، وأن تطير روحه بجناح الخيال: «ليس يموتُ الشعرْ/ والشعراء لا يدخلون الأضرحهْ/ لأنهم لم يولدوا/ بغير أجنحةْ».

حسين بن حمزة

خفةُ فراشة وأثرُ نسر

جوزف حرب نسيج وحده، فيه من الفرادة ما ليس في كثيرين من أبناء جيله. صحيحٌ يفوح من شعره عطرُ سعيد عقل لكنه تأثُّرُ المتجاوز (بكسر الواو) العارف كيف يمحو أثر سواه ليكون هو تماماً كما ينبغي أن يكون: هو لا سواه، أو لنقل إنّه استطاع في صياغاته الشعرية عصرنة لغة سعيد عقل المسكوبة سكباً كحلية يُتباهى بها، ومثلما يستطيع الجوهرجي اعادة صياغة الحلى المتوَارَثة النادرة، هكذا صنع حرب بما تعلمه وورثه عن أسلاف راسخين لا يُستهان بهم.

ليس في الشعر وحده تتجلى فرادة جوزف حرب، انما في السلوك أيضاً، كان (ويصعب الحديث عنه بصيغة الماضي الناقص وان كان الحاضر هو الناقص بدونه والمستقبل الشعري أيضاً) نسيج وحده في سلوكه ونمط عيشه، اختار العزوبية الأبدية ربما لأنه لم يطق شريكة للقصيدة حتى لو كانت ملهمة، فضّلَ ملهمات لا ينازعن القصيدة تاجها وحريةً تظلُّ أجملَ نساء الشاعر، واختار نوعاً من البريّة الاجتماعية فلم يكن هاوي مناسبات وعلاقات ولياقات ولا غاوي تصوير وشهرة وأضواء، مع احتفاظه الأكيد بلباقة عالية وفروسية نادرة ومروءة لا يختلف عليها اثنان.

يوم رغبت باستضافته في برنامج «خليك بالبيت» التلفزيوني، تمنّع كثيراً قبل الموافقة وذريعته عدم الرغبة بالحديث عن الذات، وذاته لم تكن متورمة كحال شعراء كثر، وكان في نفسه بعض عتب صار في ما بعد عتاباً، اذ أن اسم البرنامج هو ذاته عنوان قصيدة له غنتها السيدة فيروز. ولعلنا يومَ اخترنا الاسم، كانت القصيدة/ الأغنية مترسبة في قاع لاوعينا لكننا لم ننتبه للتشابه الحرفي الا حين بلغنا عتب المُحب. المهم، ظهر جوزف في البرنامج واستهلينا الحلقة بالأغنية وتصافينا على الهواء وتنازلَ لنا عن «حق» التسمية لأنه من تلك القلة النادرة التي لا تحمل ضغينة ولا تجعل من الحبّة قبّة.

مبدعٌ فردٌ بشعراء كثيرين جوزف حرب، يحار المرء من أي الأبواب يدخل اليه وكلها أبواب واسعة تكفي لدخول الجمل بما حمل، تجلى في كلاسيكياته التي أكثر ما يظهر فيها أثر سعيد عقل، كما تجلى في فصحاه وعاميته وفي قصائده الغنائية التي حملها صوت فيروز الى الأعالي البيضاء الناصعة وحملته هي (القصائد) الى مطارح جديدة غير تلك التي ارتادها الرحبانيان عاصي ومنصور، ولعلنا لا نغالي إن قلنا إنّ أغنيات حرب لفيروز هي تمهيد مُضيء لتجربتها الزيادية اللاحقة، وهي تجربة لجوزف حرب نصيب فيها لا يخفى على لبيب.

إشتغل جوزف حرب على الأنا من دون أن تشغله أناه عن ضمير الجماعة، فكان شاعراً مهموماً بقضايا المجتمع والناس، انغمس في السياسة والايديولوجيا، وكان على الدوام مقاوماً عنيداً ومناضلاً صلباً حتى في مواجهته الصامتة للمرض الخبيث. لكنه لم يُسقط قصيدته في فخ الخطابية والمباشرة ولم يحوّلها منشوراً سياسياً بل حافظ على كل الجماليات الضرورية لكي يظل الشعر شعراً صافياً عذباً ولكن محمّلاً بكل الهموم الانسانية الفردية والجماعية التي تميز شعره عن كثيرين من مجايليه. ولعل التنوع الذي طبع مسيرته الشعرية ساهم في هذا الأمر، حيث كان يتنقل بين الفصحى والعامية والقصائد المغناة بخفة فراشة لكن بأثر نسر جسور. وهكذا نرى أنه عمّر بيوتاً شعرية دافئة لنزلاء متنوعي الأهواء والأمزجة حتى بات الواحد منا أياً كان مذهبه الشعري، يجد لديه ما تطيب له النفس وتهواه.

لعل غزارة جوزف حرب الانتاجية واقباله على النشر بشغف وحماسة ناجمان عن حدس الشاعر بأنه لن يطيل الاقامة على أرض يظل فيها رغم كل مآسيها ما يستحق الحياة. لذا بدا كأنه في سباق مع الوقت وكانت محبرة شعره ملآى على الدوام يغمس فيها ريشته، فتصير مقص حبر يحذف زوائد اللغة وحشو الكلام لتظل القصيدة صافيةً مصفاة كما لو أنها منحوتة لم يترك فيها نحاتها نتوءاً واحداً زائداً، ولتتغاوى سيدة بيضاء بشهوتها الكحلية.

قرأته، عرفته، حاورته في الجريدة والاذاعة والتلفزيون. ولم يخطر في بالي أنني سأرثيه يوماً، ربما لأن الشعراء لا يموتون. فقط لا يرجعون. وفي تلك الحالات كلها، وجدته صلباً كالصخر لكن من جوف تلك الصلابة كانت تنبع مياه عذبة طرية تروي ظمأ الروح والوجدان.

زاهي وهبي

ابن الدركي كسر محبرته ومضى

في السنوات الأخيرة من حياته، اعتكف في بلدته المعمرية بالقرب من صيدا، حيث يشرف على البحر... ذاك البحر الذي ارتعب منه صغيراً، قبل أن يقع في حبّه عندما اكتشف أنّ الغيوم تتشكّل منه. سيرته الشخصية لا تقل غنى عن مسيرته الأدبية والشعرية

خبر وفاته، وقع كالصاعقة على أصدقائه ومحبيه. قبل أكثر من ثماني سنوات، حزم جوزف حرب (1944 ـ 2014) أمتعته وغادر بيروت، ليعتكف في بلدته المعمرية بالقرب من صيدا (جنوب لبنان)، لأنّه اعتقد أنّ «أيّ وجود مع الآخرين اليوم، خارج مفهوم الوظيفة، هو نوع من تضييع الوقت»، وفق ما قال في حديث سابق لـ«الأخبار» (الأخبار 9/8/2009). أوّل من أمس، رحل الأمين العام السابق لـ«اتحاد الكتاب اللبنانيين» بهدوء على أعلى تلّة مطلة على البحر، وهو على مشارف السبعين. الترحال كان السمة الغالبة على السنوات الأولى من حياة حرب. ابن الدركي في قوى الأمن الداخلي، تنقّل بين بلدة الناقورة حيث ولد، ومدينة صور الجنوبية، قبل أن يصل إلى طرزيّا، إحدى بلدات قضاء جبيل. خلال إقامة العائلة هناك، سجّل الوالد جوزف وشقيقته في مدرسة داخلية تابعة لدير «راهبات القلبين الأقدسين» في جبيل، حيث بقيا نحو خمس سنوات.

كان الصبيَّ الوحيد في القسم الداخلي من المدرسة، فصار يخدم الخوري في قداس المساء، ويقرأ الرسائل، وكانت القراءات التأمّلية في الشهر المريمي، وشهر القديس مار يوسف، وشهر قلب يسوع من حصّته. من هنا، بدأت علاقة حرب مع اللغة. وتأثّر أيضاً برائحة البخور، وصور القديسين والقديسات، ومختلف تفاصيل الدير والكنيسة. لاحقاً، استثمر الراحل مناخات هذه الأماكن ورمزيتها الدينية في أعماله الشعرية.

التمرّد والرفض ولدا عند صاحب ديوان «المحبرة» (الريّس ــ 2009) منذ أيام المدرسة الداخلية. لعلّ أبرز مثال على هذه النزعة هو حادثة القنديل الشهيرة التي تحدّث عن تفاصيلها خلال استضافته في برنامج «حوار العمر» عام 1998 على lbc. في أحد الأيّام، كان الطفل جوزف يساعد إحدى الراهبات في إشعال قنديل، فوقع من يده غطاؤه الزجاجي وانكسر. «إذا كسَرْت الزجاجة مجدداً، فسيظهر عليك الشيطان ليلاً». هذا ما قالته له الراهبة، محاولةً ردعه عن تكرار «الخطأ»، فما كان من حرب إلا أن أوقَعَ كل القناديل «لأنّني أحب الشيطان وأريده أن يظهر لي»، لكنّه لم ينل ما يريد.

في المقابلة نفسها، تطرّق إلى القسوة التي كانت تخيّم على طريقة التربية في المدرسة والمنزل حينها، مشدداً على أنّ والده المتديّن حاول إقناعه بالرهبنة مرّتين. من ذلك الدير الجبيلي، شاهد حرب البحر للمرّة الأولى، فارتعب منه، قبل أن يقع في حبّه عندما اكتشف أنّ الغيوم تتشكّل منه. فهو يعشق الطقس الغائم لا الصافي، ويفضّل الليل على النهار، ويحبّ «التناقضات الطبيعية في فصل الخريف». كان لطرزيّا مكانة خاصة في قلب الراحل، «بقسوتها ولينها». ومن شجرة الأكاسيا التي احتضنته، استوحى عنوان ديوانه الأوّل «شجرة الأكاسيا» الصادر عام 1986 عن «دار الفارابي».

بعد طرزيّا، حطّت العائلة رحالها عام 1959 في منطقة برج البراجنة (ضاحية بيروت الجنوبية) حيث أكمل حرب دراسته التكميلية والثانويّة في «المعهد الأنطوني». في العشرين من عمره، أعطى دروس لغة للراهبات الأنطونيات في الدكوانة، وفي السنة التالية، صار يعلّم الصفوف التكميلية في مدرستهن وفي مدرسة ثانية وثالثة، كذلك تسجّل في كليتي الحقوق والآداب عام 1964.

في الستينيات، طبع حرب باكورته النثريّة «عذارى الهياكل» (1960)، ودخل لاحقاً «الإذاعة اللبنانية» حيث قدم بصوته برنامج «مع الغروب» (1966) وكتب قصائد كلاسيكية ألقتها ناهدة فضل الدجاني بصوتها في برنامج «مع الصباح».

«أجمل ما حصل في حياتي هو توقفي عن الذهاب إلى المدرسة»، قال مرةً صاحب قصيدة «إسوارة العروس» (1984) التي غنّتها فيروز، مضيفاً أنّ «أسوأ ما حصل في حياتي هو فقداني لمن أجبروني على الذهاب إليها»، أي والديه. صحيح أنّ العائلة لم تكن ميسورة، لكن أهم طموحات الوالد كان تعليم أولاده لأنّه لم يحظ إلا «بمبادئ القراءة والكتابة».

لطالما انزعج جوزف حرب من «الخطأ الكبير» الذي ارتكبه في حياته، لأنّه «عشقت وأردت الزواج لكنني فشلت. وأنا المذنب». الشاعر الذي بقي أعزب طوال حياته، لطالما رفض الذكورية التي تفيض بها اللغة العربية والتاريخ، مشدداً على أنّ «نتيجة الإذلال التاريخي الذي تعرّضت له المرأة، فمن الطبيعي أن أعاملها كأيقونة وقديسة في أعمالي».

قال جوزف حرب ذات مرّة إنّ «أكبر خوف يعانيه الإنسان هو الموت. رغم كل الحقائق الدينية، فكل الناس يتوقون إلى الخلود». لكن الأكيد أنّ الأخير حقق أوّل من أمس ما كان يريده حين كتب: «زهقت من هالكون/ زهقت من هالكلّ/ وطالع ع بالي فِل».

نادين كنعان

مسيرة من الإبداع: أغنيات وبرامج ومسلسلات

لم يكن جوزف حرب حاضراً بقوة في الساحة الفنية في الأعوام الأخيرة، لكنّ كثراً تابعوا أعماله الدرامية، وآخرها «أوراق الزمن المرّ» للمخرج نجدت اسماعيل أنزور، و«رماد وملح» لهيثم حقي عبر lbci، وحفظوا كلماته التي غنتها فيروز ولو لم يعرفوا أنها تحمل توقيعه كأغنيات «لبيروت من قلبي سلام لبيروت»، و«حبيتك تنسيت النوم»، «لما عالباب يا حبيبي منتودع»، و«ورقو الأصفر شهر أيلول»، و«أسامينا شو تعبوا أهالينا»، «إسوارة العروس»، و«زعلي طول أنا وياك»، و«بليل وشتي صوتو مسموع»، و«خليك بالبيت»، و«رح نبقى سوا»، و«فيكن تنسو»، و«البواب»، و«يا قونة شعبية»، ثم أغنيات لمارسيل خليفة؛ أبرزها «غني قليلاً يا عصافير» و«انهض وناضل». كما لحَّن الموسيقار الراحل رياض السنباطي من قصائده «بيني وبينك» و«أصابعي»، وكان يُفترض أن تغنّيهما فيروز.

إذاً، وضع حرب اسمه على عملين في الدراما اللبنانية في المرحلة الأخيرة من حياته، حملا بصمات إخراجية سورية هما: «أوراق الزمن المر»، و«رماد وملح». في الأول، قدمت جوليا بطرس أول أدوارها التمثيلية وآخرها إلى جانب: أنطوان كرباج، منى واصف، عمار شلق، عماد فريد، نزيه قطان، مجدي مشموشي، بيار داغر، تقلا شمعون وفراس ابراهيم. أما الثاني، فاستطاع حرب أن يعيد فيه نضال الأشقر إلى الشاشة الصغيرة، ومعها أنطوان كرباج وعمار شلق. تعلق الأشقر لـ«الأخبار» إنّها فوجئت بخبر رحيل حرب في التلفزيون، قائلة «خسارة كبيرة رحيل هذا الرجل الذي لا يتكرر». لا شك في أنّ أول أعماله الدرامية «امرؤ القيس» (عُرض على «تلفزيون لبنان»)، شكّل انعطافة في حياة عبد المجيد مجذوب، ثم مسلسلي «أواخر الأيام»، و«قالت العرب» الذي جمع نخبة من ممثلي العالم العربي، بالإضافة إلى مسلسلات «أواخر الأيام»، «باعوا نفساً»، «قريش»، و«قناديل شعبية».

أيضاً، كانت برامج حرب الشعرية كثيرة، قدمها لمصلحة الإذاعات العربية في قطر، والبحرين، والإمارات، والكويت. وقارب عدد برامجه الـ 200. لعل ما يخطر في بال المستمع اللبناني الحلقات الساخرة التي قدمها عبر «صوت الشعب»، ومنها «على سنّ الرمح» (1987) الذي انتقد فيه ثقافة العدم التي روّجت لها الحرب الأهلية، أتبعه ببرنامج «الدولة هون؟» (1988). ويحتفظ أرشيف الإذاعة اللبنانية ببرامج عدة من كتاباته، بعضها قدمها بصوته وبعضها الآخر حمل أصوات إذاعيي تلك المرحلة كـ«مع الغروب»، «دفاتر الأيام»، و«كلمات لهذا الزمن»، وحلقات «مع الصباح» الذي قدمته ناهدة فضل الدجاني.

باسم الحكيم

المصدر: الأخبار

إضافة تعليق جديد