الغزو العثماني للمشرق في مئويته الخامسة (4 من 5)

خريف المماليك والحرب مع البرتغال

الجمل- علي شكري *:

التجارة الأورو-مشرقية عشية عصر النهضة

تمخضت حقبة الحروب الصليبية في المشرق العربي (1096-1291)، والتي تخللتها فترات طويلة من السلم والتبادل التجاري والتفاعل الثقافي، عن تغيُّرات عميقة في المجتمعات الأوروبية. وكان من أبرز هذه التحولات ازدياد نسبة التمدن، وتنامي قوة الطبقة البورجوزية على حساب نبلاء الأرياف والكنيسة، وتغلغل تأثيرات الحضارة المشرقية في جوانب مختلفة من حياتها. وقد أدى نمو القدرة الشرائية لهذه الطبقة، وما رافقها من تحولات ثقافية ومعاشية، إلى ازدياد الطلب على السلع الكمالية ذات المنشأ الشرقي، كالتوابل والسكر والعطور والمجوهرات والمنسوجات، وغيرها من المنتجات التي كان الأوروبيون قد تعرفوا عليها من خلال الممالك الاستيطانية الصليبية في الشام. ونتج عن ذلك نمو هائل في حجم التجارة البحرية عبر المتوسط، استمر إلى ما بعد زوال تلك الممالك، وذلك بفضل شبكة العلاقات التجارية التي نسجتها الجمهوريات المركنتلية التي نشأت وازدهرت حول العديد من المدن الإيطالية، مثل، البندقية (ڤينيسيا) وپيزا وجنوه، مع الأيوبيين والمماليك، وفيما بعد مع العثمانيين أيضاً.

ومنذ اجتياح الحملة الصليبية الرابعة للقسطنطينية، واتخاذها عاصمة لمملكتها اللاتينية (1204-1261)، أصبح للبندقية نصيب الأسد من تلك التجارة، وذلك بفضل موقعها الجغرافي، وعراقة تاريخها التجاري والملاحي، والخدمات اللوجستية والمالية التي كانت توفرها للحملات الصليبية، وخبراتها الواسعة بالأسواق على ضفتي المتوسط وفي العمق الأوروبي وعلى امتداد طريق الحرير. وكذلك بفضل المستعمرات والجاليات والمراكز والبعثات التجارية التي نشرتها على امتداد سواحل المتوسط، وفي بعض جزره على غرار الفينيقيين والإغريق القدماء. وهكذا أصبحت التجارة عماد اقتصادها، والمصدر الرئيس لثرواتها الطائلة، وهو ما أهَّلها لأن تكون إحدى أولى وأهم حواضن النهضة الأوروبية.

وعلى الرغم من الحروب العثمانية-البندقية المتكررة، في سياق صراعهما على غرب البلقان وشرق المتوسط، فقد حرص الجانبان على الاحتفاظ بحدٍ أدنى من العلاقات يضمن استمرار تدفق السلع بينهما، الأمر الذي كان بالغ الحيوية لكليهما. أما العلاقات المملوكية-البندقية، وعلى الرغم من إرث الكراهية والدم الذي خلفته الحروب الصليبية، فكانت أكثر سلمية، نظراً لضخامة المصالح التجارية المشتركة، وقلة مبررات التنافس الجيوسياسي بينهما. وفي كلتا الحالتين، كان شحن البضائع، وفي الاتجاهين، يقتصر على التجار البنادقة والأوروبيين عموماً. ولئن أمكننا تفسير ذلك جزئياً بحقيقية أن زمام المبادرة التجارية في تلك الأيام كان في يد المشتري (لا البائع كما هو الحال الآن)، وأن الأوروبيين كانوا يأتون إلى المشرق متبضِّعين أكثر منهم مُسوِّقين، فإنه لا يمكننا إغفال أنه كان أيضاً مؤشراً على خمول تجار المشرق وافتقارهم إلى روح المبادرة، مقابل الحيوية وروح الريادة والإقدام التي امتاز بها نظراؤهم الأوروبيون، والتي شكلت إحدى الركائز المبكرة للاستعمار الغربي. وكان التعامل مع التجار الأوروبيين في الجانب العثماني محصوراً برعاياها من المسيحيين واليهود. أما في الجانب المملوكي فكانت ثمة جاليات تجارية أوروبية مقيمة في مراكزها التجارية الهامة مثل الاسكندرية وبيروت وحلب.

انحطاط دولة المماليك واحتكارها تجارة التوابل

أواسط القرن الرابع عشر، بدأت دولة المماليك الدخول في طور الضعف والانحدار، وذلك نتيجة لتضافر جملة من العوامل الداخلية والخارجية. كانت البداية بانتشار وباء الطاعون على امتداد بلدان حوض البحر المتوسط وأوروبا وغرب آسيا في الفترة ما بين 1347-1351، مودياً بحياة ما بين ربع إلى ثلث إجمالي سكان هذه المناطق. وما بين تلك الكارثة وحتى العام 1513، تكرر انتشار الطاعون، وإن على نطاق أضيق، ثماني عشرة مرة. وفي أواخر ذلك القرن أيضاً، غزا تيمورلنك سورية ملحقاً بها خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات. كذلك فإن غارات البدو المتكررة على المجتمعات الزراعية المستقرة والقوافل التجارية في صعيد مصر وعلى تخوم بادية الشام، كانت تتسبب بالكثير من الخسائر والفوضى ونزوح السكان. أضف إلى ذلك عوامل متنوعة أخرى مثل موجات الجفاف المتكررة وما رافقها من مجاعات، والفساد والبذخ وسوء الإدارة والصراع على السلطة بين المماليك أنفسهم.

ونتج عن كل ذلك سلسلة من الكوارث الديموغرافية والاقتصادية، تمثلت في تقلّص أحجام القوى العاملة في مختلف القطاعات، وضمور كتلة المستهلكين في أسواقها الداخلية، ما أدى بدوره إلى تراجع خطير في عائدات خزينة الدولة من الريع الضريبي. وللتعويض عن ذلك العجز، عمد المماليك إلى جملة من الإجراءات. ففضلاً الوصفة التقليدية العقيمة المتمثلة في زيادة الضرائب، المرتفعة أصلاً، والتي لا تؤدي إلا إلى إثارة سخط الطبقة الوسطى وكبح إمكانياتها لتحقيق النمو الاقتصادي، حاول المماليك زيادة بعض صادراتهم الصناعية إلى أوروبا، مثل السكر والمنسوجات، ولكن ذلك اصطدم بتزايد المنافسة الأوروبية في هذا المجال، وكذلك بنقص الموارد البشرية والمادية والتي كانت أصلاً سبب الأزمة. أما ثالثة الأثافي، فكانت مغالاتهم في التربُّح من تجارة التوابل وغيرها من السلع الثمينة الواردة من جنوب وشرق آسيا نحو أوروبا، بعد أن احتكروها تماماً لأنفسهم.

ففي عهد السلطان سيف الدين برسباي (1422-1438)، نُفِذت جملة من الإصلاحات بهدف زيادة مداخيل الدولة من التجارة العابرة لأراضيها. شملت تلك الإجراءات توفير حماية أقوى للقوافل من غارات البدو، ومكافحة القراصنة (الأوروبيين) قرب سواحلها، وغزو جزيرة قبرص وإخضاعها وأسر ملكها الذي اتهمه بدعم القراصنة، وتقاضى فدية كبيرة مقابل إطلاق سراحه. بيد أن أخطر تلك الإجراءات وأبعدها أثراً، كان فرض احتكار الدولة على التجارة العابرة للبحر الأحمر بصورة تامة. ولهذا الغرض، عمد برسباي إلى إجبار التجار القادمين من آسيا على إفراغ بضائعهم في ميناء جَدَّة بدلاً من عدن، كما أمر بتخريب ميناء عيداب شمال الساحل السوداني (حلايب) لمنعه من منافسة ميناء جدَّة. وفرض على التجار الأوروبيين إبرام جميع صفقاتهم في القاهرة، وفقاً للأسعار والرسوم التي يحددها، قبل شحن بضائعهم إلى الاسكندرية.

وهكذا أحكم المماليك قبضتهم الحديدية على أهم شرايين التجارة الأوروبية، وذلك بالتفاهم مع شركائهم الذين كانوا يحتكرونها على الضفة الأخرى للمتوسط: البندقية وجنوه وبرشلونة. فتحولت هذه على أيديهم إلى بقرة حلوب لا يجف لها ضَرْع طالما كان المستهلك الأوروبي قادراً على امتصاص ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادات الرسوم التي يفرضونها، وخاصة بعد قطع العثمانيين لطريق الحرير عبر القسطنطينية إبان فتحها في العام 1453.

وفيما أثبتت هذه الاستراتيجية جدواها المالية في المدى القصير، فإنه سيتبيَّن لاحقاً أنها انقلبت وبالاً على أصحابها على الضفتين في المدى المتوسط، واطلقت ديناميات أدت إلى تغييرات جذرية لم يسبق لها مثيل في الخرائط وموازين القوى العالمية خلال أقل من قرنين.

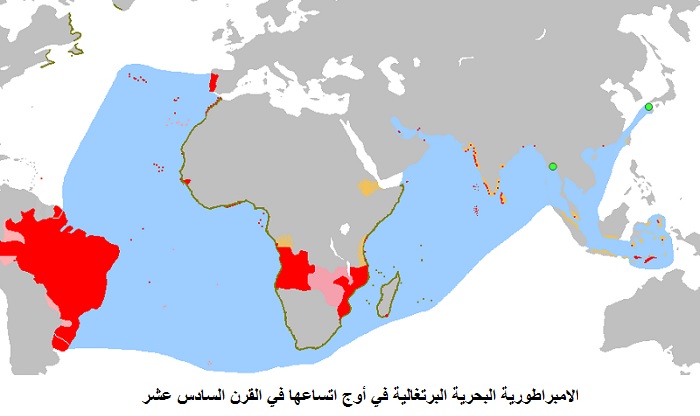

صعود الامبراطورية البحرية البرتغالية وحربها مع المماليك

شكلت الأسعار الاحتكارية الباهظة للتوابل وغيرها من المنتجات الآسيوية، وعداوة الأوروبيين المتجذرة للمسلمين الذين كانوا الحلقة الوسيطية الإجبارية لحصولهم عليها، حافزاً قوياً لهم للبحث عن طرق بديلة توصلهم إليها مباشرة، فيحصلون عليها بتكاليف أقل، وبدون الارتهان لأعدائهم. وكان للبرتغال دور الريادة في هذا الصدد، بفضل موقعها الجغرافي على الأطلسي في أقصى جنوب-غرب القارة، والجهود الدؤوبة التي بدأها الأمير هنري الملاح (1394-1460) وثابر عليها بثبات من جاؤوا من بعده. وفيما أفضت جهود الإسبان من أجل الهدف عينه، إلى استعمار أمريكا الوسطى والجنوبية إثر اكتشافها من قبل كريستوف كولومبوس (1492)، وأوصلت الإنكليز والفرنسيين إلى أمريكا الشمالية في أعقاب رحلتي جون كابوت (1497)، وجان كارتييه (1534) لاستكشاف شمال الأطلسي، فإنها مكَّنت البرتغاليين من الحصول على حصة الأسد من كعكة المستعمرات الأفرو-آسيوية، قبل أن تنازعهم عليها كل من هولندا وبريطانيا. فبحلول العام 1485، كان البرتغاليون قد استكشفوا واستعمروا معظم السواحل الغربية لأفريقيا جنوباً حتى ناميبيا، فضلاً عن أرخبيلات جزر ماديرا والآزور والرأس الأخضر. وفي العام 1488، وصل بارتولمي دياز إلى رأس الرجاء الصالح، مبرهناً على خطأ ما زعمه بطليموس من أن المحيط الهندي مغلق.

في العام 1497، تابع فاسكو دا غاما مسيرة بارتولمي دياز بالإبحار حول رأس الرجاء الصالح شمالاً حتى موزمبيق، ومنها إلى مومباسا على ساحل كينيا، ثم إلى زنجيبار حيث استعان بأحد بحارتها العرب من ذوي الخبرة بالرياح الموسمية للوصول إلى كاليكوت عاصمة مملكة كوزهيكود الهندوسية جنوب الساحل الغربي (المالباري) للهند، أواسط العام 1498. وفي العام 1500، أبحر أسطول برتغالي آخر بقيادة بيردو ألفاريس كابرال قاصداً الهند، لكنه وبُعيد إقلاعه، جنح قليلاً إلى الغرب، ليكتشف، ربما بمحض المصادفة، ارضاً جديدة سميت فيما بعد "البرازيل"، فأعلنها أرضاً برتغالية وفقاً لمعاهدة تورديسيلاس (1494)، والتي تم بموجبها تقاسم العالم كله (باستثناء أوروبا) ما بين إسبانيا والبرتغال. ثم تابع كابرال رحلته إلى الهند، وهناك نجح في إبرام معاهدة تجارية مع ملك كاليكوت، تضمنت إقامة مركز تجاري دائم فيها.

بيد أن الغطرسة التي كان يتعامل بها كابرال مع السكان المحليين، والعدوانية التي أظهرها تجاه التجار العرب في المدينة، سرعان ما تسببت بوقوع مواجهة دامية معهم، قُتل خلالها العشرات من رجاله. فاستغل كابرال الحادثة كذريعة للقيام باستعرض دموي للقوة، يدشن به الوجود البرتغالي في المنطقة، ويتخلص نهائياً من منافسة التجار العرب. فأمر بداية بالاستيلاء على كل شحنات السفن العائدة لأؤلئك التجار، ومن ثم إحراقها وقتل طواقمها. ثم أمر بقصف المدينة عشوائياً بمدفعية الأسطول الثقيلة طوال يوم كامل، متسبباً بدمار هائل وقتل الكثير من سكانها. وعلى مدى السنوات الخمسة التالية، دأب البرتغاليون على مصادرة وإغراق كل السفن التجارية العربية التي كانت تصادفهم على امتداد المحيط الهندي. وفي إحدى المرات، استولوا على 17 سفينة للسلطان قانصو الغوري في بحر العرب وقتلوا طواقمها، ومعها مئاتً من الحجاج كانوا على متن إحداها. وأدى كل ذلك إلى توقف شبه كلي لتجارة المماليك وشركائهم الأوروبيين، وإلى تصاعد فاحش في أسعار التوابل، كانت البرتغال المستفيدة الأوحد منه.

واياً كان ما كان، فقد أدت وحدة المصالح والمُصاب إلى نشوء نوع من التحالف بين المماليك والبندقية، وكذلك جمهورية راغوزا (دوبرڤنيك على الساحل الكرواتي من البحر الأدرياتي) لمجابهة العدوانية البرتغالية المتصاعدة في المحيط الهندي. بل إن البندقية، وبعد أن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع البرتغال، توسطت وسعت عملياً لتحقيق تعاون عسكري مملوكي-عثماني ضد غريمتها.

وهكذا ففي العام 1504، بعث السلطان قانصوه الغوري برسالة إلى البابا يوليوس الثاني مع كبير رهبان دير القديسة كاترين (جنوب سيناء)، يطالبه فيها بالتدخل لوضع حد لاعتداءات البرتغاليين على المسلمين، وإلا فإنه سيأمر بتدمير المقدسات المسيحية على امتداد دولته، وسيعامل المسيحين بمثل ما يعامل البرتغاليون المسلمين. بعدها استقبل الغوري موفد البندقية، فرانسيسكو تيلدي، الذي جاء يحثه على استخدام نفوذه مع حكام الساحل الغربي للهند ليوقفوا تعاملهم مع البرتغاليين، وكذلك للبحث في التعاون بين الجانبين ضدههم.

في العام التالي 1505، وفي أعقاب استنجاد ناصر الدين محمود شاه، سلطان مملكة غوجرات الهندية، بالسلطان الغوري، أمر الثاني بالإعداد لأول حملة بحرية ضد الوجود البرتغالي في المحيط الهندي. وقد بُني الأسطول العتيد للحملة بأخشاب قدمتها الدولة العثمانية، نقلت بحراً من غابات شمال الأناضول إلى الاسكندرية، ومنها براً على ظهور الجمال إلى السويس، حيث تم بناء السفن بمعونة تقنية من البندقية. كذلك تضمنت المعونة العثمانية زوارق كاملة، فُكِكَت ونُقِلَت بالطريقة عينها ليعاد تجميعها وتعديل بُنيانها بما يتناسب ومتطلبات الإبحار في المحيط الهندي. كما جرى تجنيد طواقم الأسطول من بحارة الساحلين السوري والأناضولي، وكُلِف بقيادته حسين الكردي الحاكم المملوكي لمدينة جَدَّة. بيد أن الوسائط النارية التي زوِّدت بها الزوارق اقتصرت على المدافع الخفيفة نسبياً، والتي ثُبِتت في مقدمات الزوارق ومؤخراتها فقط، حيث إن وضعها على الجوانب كان من شانه أن يؤدي إلى خلل في آلية توجيهها. كذلك فإنه لم يكن بالإمكان تسليح السفن بمدافع ثقيلة نظراً لضعف بنية جوانبها. وهكذا، فإن الأسطول المملوكي كان أبعد ما يكون عن التكافؤ الناري والتكتيكي مع نظيره البرتغالي.

والحال أن المماليك، وعلى مدى تاريخهم، كانوا يفتقرون إلى استراتيجية بحرية مستدامة وسلاح أسطول مُمَأسَس، بل كانوا يتعاملون مع احتياجاتهم البحرية، حال ظهورها، وكحالات منفردة. كأن يجندوا، مثلاً، بحارة مرتزقة لحملاتهم من الساحل الأناضولي، كما حصل في حملة برسباي على قبرص، أو يلجؤوا لأصدقائهم وشركاهم التجاريين في إسبانيا أو البندقية، كما رأينا في الجزء الثاث خلال حربهم مع العثمانيين، أو أن يأمر السلطان ببناء السفن (غالباً لأغراض النقل والإنزال وليس الاشتباك البحري) على عجل لشن حملة بحرية ما، ثم يأتي خلفه من بعده فيتركها مهملة على الشاطئ لينخرها السوس.

فبحكم تجذر ثقافة الحرب البرية والفروسية التقليدية لدى المماليك، ومناهجهم التدريبية القائمة على القتال بالسيف والرمح، من على صهوات جيادهم، فقد أهملوا بقية وسائل وأشكال القتال، إذ كانوا يجدونها غير لائقة بمقام ونُبل الفارس. وعليه فقد كان لديهم نفور طبيعي من ركوب البحر، وحتى عندما كانوا يضطرون إليه، كانوا ياخذون الأمر كمجرد وسيلة للوصول إلى أرض العدو، لا كساحة لحرب من نوع مختلف. كذلك كان موقفهم أيضاً من الأسلحة النارية، من بنادق ومدافع، إذا تعاملوا معها كأسلحة جُبنٍ وغدرٍ لا تليق برجولة الفرسان، وقواعد القتال "الشريف" وجهاً لوجه. وحتى عندما أدركوا متأخرين ضرورة الأسلحة النارية، واضطروا كارهين إلى الشروع باستعمالها، قاموا بتشكيل فرق خاصة لهذا الغرض، اقتصرت على عبيدهم من ذوي البشرة السوداء؛ فالمماليك البيض لا تليق بهم إلا "بِيْضُ الهند"، فدعِ العبيد السود يتسربلون وحدهم بسُخام البارود!

ولعل هذا الجمود العقائدي والقيمي كان من بين اهم أسباب سقوط دولة المماليك، فيما نجح الصفويون، مثلاً، وكان لفرسانهم من القزلباش ذهنية رومانسية مماثلة، في استيعاب الأسلحة النارية ومجاراة أساليب القتال الحديثة. أما العثمانيون فقد كانوا رواداً لا يُشق لهم دخان في هذا المضمار.

وثمة عامل آخر لا يمكن إغفاله بخصوص الاستراتيجية البحرية للمماليك، وهو أنهم، وباستثناء اعمال القرصنة العادية التي كان يمكنهم احتواءها والتعايش معها، لم يكونوا ليشعروا بأية تهديدات جدية من جهة البحر المتوسط. فخطر البحرية العثمانية، كما رأينا في الجزء الثاث، لم يظهر إلا متأخراً خلال حربهم الاولى معهم 1485-1491. أما القوى البحرية الأوروبية الكبرى في المتوسط، مثل البندقية وجنوه وإسبانيا، فكانت صديقة لهم إجمالاً، ومرتهنة لهم بعلاقات تجارية حيوية تمنعها من إثارة أية نزاعات جدية معهم. كذلك كان المحيط الهندي، قبل وصول البرتغاليين، إسلامياً صديقاً في معظمه، أو غير معاد على أقل تقدير، أما البحر الأحمر فقد كان بحيرة مملوكية بلا منازع. بيد أن الظهور المفاجئ للبرتغاليين هناك، قلب كل الحسابات والموازين. وهكذا وجد المماليك انفسهم في أتون حرب وجود لم يكونوا مستعدين لها، لا مادياً ولا ذهنياً.

خريف العام 1505، غادرت الحملة البحرية المملوكية التي تألفت من ستة سفن وستة زوارق كبيرة على متنها نحو 1500 مقاتلاً، السويس متجهة نحو ميناء جدة حيث قامت بتحصينه، ثم قصدت عدن استعداداً للإبحار منها نحو الهند. بالتزامن مع ذلك، انطلقت من لشبونة البعثة البحرية (الأرمادا) البرتغالية السابعة إلى المحيط الهندي بقيادة فرانسيسكو دي الميدا. وفي العام التالي، تبعه أسطول برتغالي آخر بقيادة ألفونسو دي البوكيرك، والذي ما أن وصل إلى بحر العرب حتى بدأ بشن غارات دامية على سوحل القرن الأفريقي والبحر الأحمر، واستولى على جزيرة هرمز عند مدخل الخليج الفارسي، وعلى الساحل العماني في العام التالي 1507، وارتكب فيه مجازر مروِّعة. بيد أنه فشل في محاولته إقامة قاعدة دائمة له في جزيرة سُقطرى اليمنية، بهدف وقف الملاحة في البحر الأحمر.

في آذار 1508، وصل الأسطول المملوكي إلى ميناء ديو، لينضم هناك إلى أسطول سلطنة غوجرات الحليفة شمال الساحل الغربي للهند، بقيادة الأميرال مالك أياز حاكم ديو، وكان مملوكاً عثمانياً (ربما من أصول كرواتية أو روسية؟) يعمل في خدمة سلطان غوجرات ناصر الدين محمود شاه. وكانت غوجرات وقتها أهم  مركز تجاري بين الشرقين الأقصى والأوسط. كذلك انضمت إلى أسطول التحالف بقيادة أياز، قوة بحرية من مملكة كوزهيكود (كاليكوت) الهندوسية إلى الجنوب. بعدها أبحرت القوة المشتركة جنوباً باتجاه ميناء شاول (إلى الجنوب من بومباي) حيث كانت ترابط قوة صغيرة من الأسطول البرتغالي بقيادة لورينشو دي الميدا، إبن نائب ملك البرتغال في الهند، فرانسيسكو دي الميدا، فيما كان الأخير قد أبحر مع القسم الأكبر من الأسطول لمطاردة بعض "القراصنة". وعلى الفور هاجم أسطول التحالف القوة المرابطة في الميناء فاشتبكا في قتال ناري عن بعد على مدى نحو يومين، لم يستطع خلالها الحلفاء الاقتراب من سفن العدو لإنزال مقاتليهم على متونها، كما كان يحصل عادة في المراحل المتقدمة من المعارك البحرية الهجومية. بيد أنهم نحجوا أخيراً، في عزل ومحاصرة سفينة القيادة التي كان على متنها دي الميدا الإبن، ومن ثَم إغراقها بمن فيها، وأسر تسعة من طاقمها، ثم قفلوا عائدين إلى ديو.

مركز تجاري بين الشرقين الأقصى والأوسط. كذلك انضمت إلى أسطول التحالف بقيادة أياز، قوة بحرية من مملكة كوزهيكود (كاليكوت) الهندوسية إلى الجنوب. بعدها أبحرت القوة المشتركة جنوباً باتجاه ميناء شاول (إلى الجنوب من بومباي) حيث كانت ترابط قوة صغيرة من الأسطول البرتغالي بقيادة لورينشو دي الميدا، إبن نائب ملك البرتغال في الهند، فرانسيسكو دي الميدا، فيما كان الأخير قد أبحر مع القسم الأكبر من الأسطول لمطاردة بعض "القراصنة". وعلى الفور هاجم أسطول التحالف القوة المرابطة في الميناء فاشتبكا في قتال ناري عن بعد على مدى نحو يومين، لم يستطع خلالها الحلفاء الاقتراب من سفن العدو لإنزال مقاتليهم على متونها، كما كان يحصل عادة في المراحل المتقدمة من المعارك البحرية الهجومية. بيد أنهم نحجوا أخيراً، في عزل ومحاصرة سفينة القيادة التي كان على متنها دي الميدا الإبن، ومن ثَم إغراقها بمن فيها، وأسر تسعة من طاقمها، ثم قفلوا عائدين إلى ديو.

وما أن علم دي الميدا الأب بخبر الهجوم ومصرع ولده لورينشو حتى استشاط غضباً والماً .. وعزم على الثأر. ولكنه وبينما كان يعد العدة لمطاردة أسطول التحالف، وصله ألفونسو دي البوكيرك حاملاً إليه كتاباً من الملك مانويل الأول، يبلغه فيه بإنهاء خدمته كنائب للملك في الهند، وبتعيين دي البوكيرك خلفاً له. بيد أن غضبه وشدة رغبته في الثأر، جعلتاه يتجاهل الأمر، فزجَّ دي البوكيرك في السجن، ومضى قدماً إلى معركته لا يلوي على شيء! كان بحوزة دي الميدا ثماني عشرة سفينة، على متونها نحو 1500 مقاتلاً برتغالياً، فضلاً 400 مقاتلاً هندياً من مملكة كوتشين الموالية. أما أسطول التحالف المملوكي-الهندي، فكان بحوزته 12 سفينة وعشرات المراكب الخفيفة للمياه الضحلة. كان هاجس مالك أياز منصباً أساساً إلى تجنيب مدينته الدمار، لكن الكردي الذي كان يدرك جيداً تفوق عدوه في العتاد، فضل خوض المعركة في الميناء للاستفادة من تحصيناته القائمة، وقوة مدفعيته الساحلية التي تفتقر إليها سفنه. بيد أن ذلك لم يُجْدِهِ نفعاً، فالأسطول البرتغالي كان يومئذٍ الأقوى في العالم، ومتفوقاً عليه بكل المعايير، سواء في عمارة سفنه أو صناعة مدافعه وذخائره، أو بالمهارات القتالية لرجاله وخبرات قادته. ولم يتأتَ له كل ذلك من فراغ، بل كان نتيجة لجهود دؤوبة على مدى نحو قرن. ولولا ذلك لما أمكنه السيطرة على الملاحة في المياه الممتدة من سواحل البرازيل إلى تيمور الشرقية جنوب الأرخبيل الأندونيسي، ومن جزر الآزور وحتى ناغازاكي جنوب اليابان. وعليه، فلم يكن من الصعب على الأسطول البرتغالي إلحاق الدمار التام بأسطول التحالف المملوكي-الهندي في معركة خليج ديو يوم 3 شباط 1509، وذلك على الرغم من البسالة التي أبداها رجاله في القتال.

وتُوِجت تلك النتيجة بامتثال الأميرال أياز لكل شروط دي الميدا، بما في ذلك دفع غرامة مالية باهظة، وتسليم الأسرى البرتغاليين التسعة، وكان من الواضح أنهم قد عوملوا أحسن معاملة. بيد أن ذلك لم يشفع بحال لأسرى المماليك عند دي الميدا، إذ نكل بهم أبشع تنكيل؛ فمنهم من شُنِق، ومنهم من قُطِع إرباً إربا بتفجير جسده بقذيفة مدفعية بعد أن قُيِّد على فوهتها. وكان من بين الغنائم التي أرسلها إلى ملكه، ثلاث من رايات السلطان قانصوه الغوري، لاتزال محفوظة حتى الآن في دير كونفينتو دي كريستو في بلدة تومار البرتغالية—الموطن الروحي لجماعة فرسان الهيكل الصليبية.

بعد المعركة أطلق دي الميدا سراح خلفه العتيد ألفونسو دي البوكيرك من سجنه، وسلمه مقاليد حكم الهند  كنائب لملك البرتغال، بموجب الأمر الملكي الذي حمله الثاني، ثم نشر قلوعه عائداً إلى بلاده. بيد أنه لم يصل إليها أبداً، حيث لقي مصرعه هو والعشرات من رجاله في اشتباك مع أفراد من قبيلة خويخوي الأفريقية قرب رأس الرجاء الصالح، بعد تورطهم في سرقة بعض مواشيهم.في العام 1510، احتل البرتغاليون مدينة غوا الهندية الاستراتيجية، وهو ما مكنهم من السيطرة على معظم الطرق البحرية بين أوروبا وآسيا، وكذلك بين الهند والشرق الأقصى، فيما كانت اعتداءاتهم تتزايد ضد سفن المسلمين وموانئهم.

كنائب لملك البرتغال، بموجب الأمر الملكي الذي حمله الثاني، ثم نشر قلوعه عائداً إلى بلاده. بيد أنه لم يصل إليها أبداً، حيث لقي مصرعه هو والعشرات من رجاله في اشتباك مع أفراد من قبيلة خويخوي الأفريقية قرب رأس الرجاء الصالح، بعد تورطهم في سرقة بعض مواشيهم.في العام 1510، احتل البرتغاليون مدينة غوا الهندية الاستراتيجية، وهو ما مكنهم من السيطرة على معظم الطرق البحرية بين أوروبا وآسيا، وكذلك بين الهند والشرق الأقصى، فيما كانت اعتداءاتهم تتزايد ضد سفن المسلمين وموانئهم.

وهنا ينبغي ملاحظة أن العدوانية والوحشية التي طبعت تعامل البرتغاليين مع السكان المحليين والتجار المسلمين هناك، لم تكن مجرد عربدة سادية، أو أنها كانت نابعة من الكراهية فحسب، بقدر ما كانت، كما في حالة المغول، الاستراتيجية العملية الوحيدة التي تمكِّن شعباً صغيراً نسبياً، من فرض سيطرته على مساحات شاسعة، تضم من السكان ما يفوق عديده بأضعاف مضاعفة.

كذلك فإن البرتغاليين لم يكونوا قادرين على خوض منافسة تجارية عادلة، أي على أسس اقتصادية بحتة، مع الكارتل التجاري المملوكي-الإيطالي، وذلك لسببين على الأقل: افتقارهم إلى الخبرة وشبكة العلاقات التجارية التي كان يتمتع بها ذلك الكارتل؛ وارتفاع تكاليف الشحن على المسار الأطلسي (عبر رأس الرجاء الصالح) مقارنة بالبحر الأحمر. وعليه، فلم يكن أمامهم من خيار آخر سوى أن يطردوا منافسيهم من الحلبة بالقوة الغاشمة.

ولعل إدارك البرتغاليين لتدني القدرة التنافسية لطريق رأس الرجاء الصالح مقارنة بالبحر الأحمر، وعلى أسس اقتصادية مستديمة، وارتفاع الكلفة العسكرية لفرض احتكارهم بالقوة في المدى البعيد، جعلهم يفكرون في الإطاحة بالمماليك والاستيلاء على مصر والبحر الأحمر. بيد أن وقوع المنطقة بجوار المقدسات الإسلامية في الحجاز وفلسطين، وما سيعنيه وجودهم المباشر هناك من تكرار لمآسي الحروب الصليبية، جعلهم يفكرون في بناء تحالف مع طرف إسلامي يتصدى هو للقيام بذلك الشق من المهمة، فيبسط سيطرته على مصر والحجاز واليمن بمساعدتهم، مقابل أن يضمن لهم مصالحهم التجارية عبر البحر الأحمر. ففي العام 1510، بعث ألفونسو دي البوكيرك من مقره في غوا برسالة إلى الشاه اسماعيل الصفوي جاء فيها:

".. وإذا كنت ترغب بالقضاء على السلطان [قانصوه الغوري] عبر البر، فيمكنك الاعتماد على دعم أساطيل مولاي الملك من البحر. وأظن انك ستستطيع وباقل جهد السيطرة على القاهرة وعلى كل مملكته وما يتبعها. وكذلك يمكن لسيدي أن يقدم لك عوناً عظيماً من البحر ضد الأتراك. وهكذا سيمكنكما، هو من البحر وأنت بفرسانك الشجعان في البر، إلحاق هزيمة كبيرة بهما".

من الواضح أن دي البوكيرك، الذي كان مدركاً لمدى عمق الفالق السني-الشيعي في تلك الحقبة، كان يسعى إلى إقامة تحالف برتغالي-صفوي لموجهة التحالف المملوكي-الإيطالي-العثماني. بيد أن رسالته تلك لم تصل أبداً إلى الشاه إسماعيل، بسبب وفاة حاملها، روي غوميز، في الطريق مسموماً في ظروف غامضة!

كذلك من الطريف أن نلاحظ هنا، كيف أنه وحتى في أوج هستيريا التعصب الديني والعداوة للمسلمين في أوروبا، وتحديداً في عصر محاكم التفتيش وصكوك الغفران، وعشية انفجار الاحتجاج اللوثري (1516)، كان بالإمكان بناء تحالفات عابرة للأديان، حيث يقف الكاثوليكي مع المسلم، ضد الكاثوليكي الآخر والمسلم الآخر، عندما تقتضي المصالح الجيوستراتيجية ذلك. ولكن قد يزول عجبنا إذا ما علمنا أن ذلك العصر كان أيضاً عصر نيكولا ميكياڤيللي (1469-1527)، الذي التصق باسمه مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" وكأنه هو من اخترعها، والحال أنه لم يكن إلا تلميذاً يتعلم ألف باء الوصولية realpolitik من ساسة عصره.

في مطلع العام 1513، قاد دي البوكيرك حملة إلى البحر الأحمر بهدف إغلاقه في وجه تجارة المماليك مع الهند، وإجهاض أية محاولات لهم لإرسال حملات جديدة إليها. انطلقت الحملة من ميناء غوا في شباط 1513 وضمت 24 سفينة و1700 مقاتلاً برتغالياً و1000 من الهنود. أواخر آذار وصلت الحملة إلى عدن وحاصرتها بهدف احتلالها، ولكنها فشلت ورُدَت على أعقابها. فقصدت البحر الأحمر ودمرت في طريقها ميناء قمران اليمني إلى الشمال من باب المندب، ولكنها عجزت عن مواصلة إبحارها نحو جدة بسبب معاكسة الرياح، فقفلت راجعة إلى غوا بعد أن عرَّجت في طريق عودتها إلى عدن لتقصفها ثانية. وهكذا فشل البرتغاليون مرة أخرى في إيقاف تجارة المماليك كلياً.

بيد أن فشل تلك الحملة لم يهدئ من مخاوف السلطان الغوري، فاقتراب البرتغاليين من البحر الأحمر والحجاز سيشكل تهديداً خطيراً لمكانته المعنوية كحامٍ وخادمٍ للحرمين الشريفين، فضلاً عما تبقى له من حصة متواضعة من تجارة التوابل عبر السويس. ولذلك عمل على حشد وتجنيد الكفاءات البحرية من الشام والأناضول، فنجح، على نحو ما، في استقطاب الأميرال العثماني سلمان الريس، ونحو 3000 بحار كان حوالي ثلثهم من الأناضول والباقي من الشام. واستثمر حوالي 400 ألف دينار لإنشاء أسطول جديد. وذهب بنفسه، وكان يومئذٍ قد تجاوز السبعين من عمره، إلى السويس لتفقد ورشات بناء الأسطول هناك.

خريف العام 1515، أقلع أسطول سلمان الريس من السويس، وكان يضم 19 سفينة، فقام بتحصين ميناء قمران اليمني، وحاول احتلال عدن ولكنه لم يفلح في ذلك. وكانت آخر مآثره صد هجوم للبرتغاليين على جدة في العام 1517، في وقت كان فيه حكم المماليك في القاهرة قد لفظ أنفاسه الأخيرة للتو، فأصبحت مصر، وقبلها سورية، ولايتين عثمانيتين (وهو ما سنفصله في الجزء الخامس والأخير من هذه السلسلة). وسرعان ما اعتقل سلمان الريس بأوامر من السلطان سليم، ربما لالتحاقه بخدمة المماليك بدون إذن منه، وزُجَّ به في السجن ليمكث فيه حتى وفاة الأخير في العام 1520.

مع تولي سليمان القانوني مقاليد السلطنة، أطلق سراح سلمان الريس، وأعيد إلى الخدمة ليدشن سبعة عقود أخرى من الصراع العثماني-البرتغالي في المحيط الهندي، لم تفلح كثيراً في الحد من العدوانية البرتغالية هناك. وفيما بعد، جاءت هولندا وبريطانيا، فانتزعت الأولى معظم أندونيسيا، واستعمرت الثانية معظم سواحل الهند والصين ومضائق الهند-الصينية. وبذلك اكتمل طوق القوى الأطلسية الصاعدة حول امبراطوريات البراري الأوراسية الشاسعة، العثمانية، والصفوية، ومُغال الهند، ومينغ الصين .. فيما كان القيصر الروسي إيفان الرهيب قد بدأ للتو توسيع حدود دولته الفتية نحو البحار المفتوحة.

وها قد مضت خمسة قرون، وحرب التحالف الأطلسي على المنافذ البحرية للقوى القارية الأوراسية الصاعدة لا تزال على أشدها. وما قوس الصراعات الممتد حالياً من بحر الصين الجنوبي وحتى دويلات البلطيق، مروراً باليمن وسورية واوكرانيا، إلا آخر جبهاتها.

(*) كاتب وباحث سوري

إضافة تعليق جديد